Bing Webマスターツールは、Bing検索での表示回数やクリック率、平均掲載順位などを確認できる無料の分析ツールです。Googleとは違ったユーザー層や検索傾向があるため、Bing独自のデータを活用することで、思わぬ集客チャンスが見えてくることもあります。

この記事では、初心者の方でも迷わず使えるように、画面の見方や分析のポイント、実際に改善につながった事例まで丁寧に紹介します。

Bing Webマスターツールで測定できる検索パフォーマンスとは

Bing Webマスターツールでは、検索結果における自分のサイトの「見られ方」や「クリックされ方」を、具体的な数値で確認できます。これは、Googleアナリティクスとは違い、検索エンジン上での“入り口”部分に特化した分析です。

たとえば、以下のような指標が確認できます

- 表示回数(Impressions):検索結果に自サイトが表示された回数

- クリック数(Clicks):その中で実際にクリックされた回数

- 平均掲載順位(Average Position):検索結果での掲載順位の平均

- CTR(クリック率):表示回数に対するクリックの割合

これらのデータは、検索クエリ(ユーザーが入力した言葉)ごとに確認できるため、「どんな検索語で自分のサイトが見られているか」「どのページがよくクリックされているか」といった傾向が見えてきます。

まずはこのパフォーマンスデータを眺めるだけで、サイトの“検索上の立ち位置”を把握する第一歩になります。

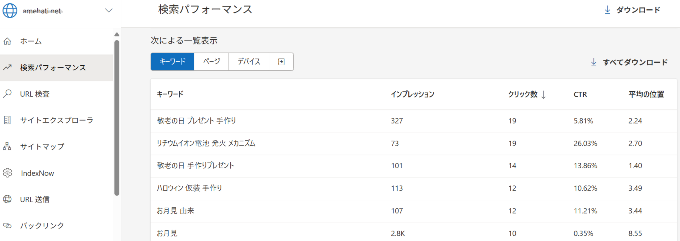

検索クエリ別の表示回数・クリック数の見方

Bing Webマスターツールでは、ユーザーがどんな検索語(クエリ)で自サイトにたどり着いたかを、表示回数とクリック数のセットで確認できます。

このデータは「検索パフォーマンス」レポート内にあり、クエリごとに以下のような情報が一覧で表示されます

- 表示回数(Impressions):検索結果に表示された回数

- クリック数(Clicks):そのクエリ経由で実際にクリックされた回数

- CTR(クリック率):表示されたうち、何%がクリックされたか

この情報を見ることで、「よく検索されているけどクリックされていないクエリ」や「表示回数は少ないけど高いCTRを持つクエリ」など、改善のヒントが見えてきます。

たとえば、CTRが低い場合は、タイトルやディスクリプションの見直しが効果的です。逆にCTRが高いクエリは、ユーザーの検索意図に合った魅力的な表示ができている証拠なので、関連コンテンツを増やすチャンスにもなります。

まずは「どんな言葉で自分のサイトが見られているか」を知るところから始めてみましょう。

平均掲載順位とCTRの関係性

平均掲載順位は、検索結果における自サイトの表示位置の平均値です。数字が小さいほど上位に表示されていることを意味します(例:1~3位など)。

この順位とCTR(クリック率)は密接な関係があり、一般的には上位に表示されるほどCTRが高くなる傾向があります。

ただし、順位が高くてもCTRが低い場合は、タイトルやスニペットがユーザーの興味を引けていない可能性があります。

逆に、順位が低くてもCTRが高い場合は、ニッチな検索意図にピタッと合ったコンテンツが提供できている証拠です。

このように、順位とCTRをセットで分析することで、単なる順位の上下だけでは見えない改善ポイントが浮かび上がってきます。

初心者の方でも、「順位が高いのにクリックされないページ」や「意外と反応が良いページ」を見つけることで、次の施策につなげやすくなります。

デバイス・地域別のパフォーマンス分析

Bing Webマスターツールでは、検索パフォーマンスを「デバイス別」や「地域別」に分けて確認することもできます。

これにより、ユーザーがどんな環境で検索しているか、どの地域からアクセスしているかが見えてきます。

たとえば

- デバイス別(PC・スマホ・タブレット):スマホからのアクセスが多い場合は、モバイル表示の最適化が重要になります

- 地域別(国・都市):特定の地域からの表示回数が多い場合は、その地域向けのコンテンツ強化やローカルSEOが効果的です

こうした分析は、ユーザーの検索体験をより深く理解するためのヒントになります。

初心者の方でも、「スマホユーザーが多いなら、ページの読み込み速度を改善しよう」「東京からのアクセスが多いなら、地域性のある情報を追加しよう」といった具体的なアクションにつなげることができます。

検索順位の変動を追跡する方法と注意点

検索順位は、SEO施策の成果を測るうえで重要な指標のひとつです。Bing Webマスターツールでは、特定の検索クエリに対して、自サイトがどの位置に表示されているかを平均掲載順位として確認できます。

ただし、順位は日々変動するため、単に「上がった・下がった」だけで一喜一憂するのではなく、変動の背景や傾向を読み取る視点が大切です。

順位変動の要因と分析のコツ

順位が変わる理由には、以下のような要因が考えられます:

- 検索アルゴリズムのアップデート

- 競合サイトのコンテンツ更新

- 自サイトのページ構成や内部リンクの変化

- ユーザーの検索意図の変化(季節・トレンドなど)

Bing Webマスターツールでは、クエリごとの掲載順位を時系列で確認できるため、「どのタイミングで変動したか」「どのページが影響を受けたか」を把握しやすくなります。

競合比較とキーワード戦略の見直し

順位が下がった場合は、競合サイトの動向もチェックしてみましょう。Bing Webマスターツールには競合分析機能はありませんが、検索結果画面を実際に確認することで、上位表示されているページの構成やタイトル、コンテンツの傾向をつかむことができます。

そのうえで、自サイトのキーワード選定やコンテンツの切り口を見直すことで、再び順位を回復させるヒントが得られることもあります。

順位データの活用タイミングと頻度

順位データは、週1回~月1回のペースで定期的にチェックするのがおすすめです。

短期的な変動に振り回されず、中長期的な傾向を見ながら改善を積み重ねることで、安定した集客につながります。

また、順位だけでなくクリック率や表示回数も合わせて見ることで、「順位は高いのにクリックされていない」「順位は低いけど意外とクリックされている」といった発見も得られます。

パフォーマンスデータを活かした改善事例

Bing Webマスターツールで得られる検索パフォーマンスのデータは、ただ眺めるだけではもったいない存在です。

表示回数・クリック率・掲載順位といった数値をもとに、具体的な改善施策につなげることで、検索流入の質と量を高めることができます。

ここでは、初心者の方でも取り組みやすい改善事例を3つ紹介します。

【1】CTR改善につながったタイトル・ディスクリプションの工夫

あるページが「表示回数は多いのにクリックされていない」という場合、タイトルやメタディスクリプションの見直しが効果的です。

たとえば、以下のような工夫がCTR向上につながった事例があります

- タイトルに「数字」や「具体性」を加える(例:「5つの方法」「初心者でもできる」など)

- ディスクリプションに検索意図を意識した言葉を入れる(例:「Bingでの集客に悩んでいる方へ」など)

- ページ内容と一致した魅力的な表現にする(例:「実際に成果が出た改善事例を紹介」など)

こうした変更を加えた後、Bing WebマスターツールでCTRの推移を確認することで、施策の効果を検証できます。

【2】検索意図に合わせたコンテンツリライトの事例

検索クエリとページ内容がズレている場合、ユーザーはクリックしてもすぐに離脱してしまいます。

そこで、検索意図に合わせてコンテンツをリライトすることで、滞在時間やCTRの改善につながった事例があります。

たとえば、「Bing SEO 初心者」というクエリで表示されているページが、専門用語ばかりの内容だった場合、初心者向けの導入説明や図解を加えることで、検索意図とのマッチ度が高まり、クリック率や滞在時間が向上します。

Bing Webマスターツールで「どんなクエリで表示されているか」を確認し、それに合わせてコンテンツを調整することが、成果につながる第一歩です。

【3】Bing検索特有の成果が出た施策の紹介

Bing検索は、Googleとは異なるユーザー層や検索傾向を持っています。

たとえば、WindowsユーザーやEdgeブラウザ利用者が多く、ビジネス系・実務系の検索が強い傾向があります。

そのため、以下のような施策がBingで成果を出した事例もあります

- Office関連や業務効率化に関するコンテンツの強化

- Edgeブラウザでの表示最適化(読み込み速度やレイアウト)

- Bing検索で上位表示されている競合ページの構成を参考にしたリライト

Googleだけでなく、Bing検索の特性を理解したうえで施策を打つことで、思わぬ集客チャンスにつながることもあります。

Google Search Consoleとのデータ比較と使い分け

Google Search Console(以下GSC)とBing Webマスターツールは、どちらも検索エンジンからのアクセス状況を分析できる無料ツールですが、得られるデータの傾向やユーザー層に違いがあるため、使い分けることでより広い視点からSEO施策を検討できます。

ここでは、両ツールの違いや併用する際のポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。

同一キーワードでの表示傾向の違い

GSCとBing Webマスターツールで、同じ検索クエリに対する表示回数や掲載順位を比較すると、意外な違いが見えてくることがあります。

たとえば:

- Googleでは10位前後なのに、Bingでは3位以内に表示されている

- Googleでは表示回数が少ないが、Bingでは安定して表示されている

- Bingの方がCTRが高いクエリがある

これは、検索アルゴリズムの違いやユーザー層の違いによるものです。

両方のデータを見比べることで、どの検索エンジンで強みを発揮しているかがわかり、施策の優先順位を決めるヒントになります。

Bing独自のユーザー層と検索傾向

Bing検索は、Googleとは異なるユーザー層に支持されています。特に以下のような傾向があります:

- Windows標準のEdgeブラウザ利用者が多い

- ビジネス系・実務系の検索が強い

- 年齢層がやや高めで、情報収集に慎重な傾向

このため、Bingでは「業務効率化」「資料作成」「ITツールの使い方」などのテーマが強く、Googleでは埋もれてしまうようなニッチなコンテンツが上位表示されることもあります。

初心者の方でも、Bingの検索傾向を意識することで、思わぬ集客チャンスをつかむことができます。

両ツールを併用したSEO改善の流れ

GSCとBing Webマスターツールは、それぞれの強みを活かして併用するのがおすすめです。

以下のような流れで使い分けると、初心者でも効率よく改善が進められます:

- GSCで全体の流入傾向を把握(Google検索の主力キーワードやページ)

- Bing Webマスターツールで補完的な流入やニッチなクエリを発見

- 両方のCTRや順位を比較し、改善対象を選定

- タイトル・コンテンツ・構成を調整し、再度両ツールで効果を検証

このように、2つのツールを“競合”ではなく“補完”として捉えることで、SEOの視野が広がり、より納得感のある施策につながります。

検索パフォーマンス測定を継続的に活かすためのポイント

検索パフォーマンスの測定は、単発で終わらせるものではなく、継続的にチェックし、改善につなげていくことが成果への近道です。

Bing Webマスターツールは、定期的なモニタリングと施策の検証に役立つ機能が揃っているため、初心者の方でもPDCAサイクルを意識した運用が可能です。

ここでは、検索パフォーマンスを“使いっぱなし”にしないためのポイントを3つに分けて紹介します。

定期的なモニタリングとレポート設計

まずは、検索パフォーマンスのデータを「定期的に見る習慣」をつけることが大切です。

おすすめの頻度は、週1回~月2回程度。以下のような項目をチェックしましょう:

- 表示回数・クリック数・CTRの推移

- 掲載順位の変動(特に主要キーワード)

- 新しく表示され始めたクエリやページ

これらをExcelやスプレッドシートなどに記録しておくと、後から施策の効果を振り返りやすくなります。

初心者の方でも、簡単なレポートテンプレートを作っておけば、分析のハードルがぐっと下がります。

施策ごとのKPI設定と効果検証

検索パフォーマンスを活かすには、施策ごとにKPI(目標指標)を設定することが重要です。

たとえば:

- タイトル変更 → CTRが5%以上改善するか

- コンテンツ追加 →表示回数が増えるか

- モバイル最適化 →スマホからのクリック数が伸びるか

こうしたKPIをもとに、Bing Webマスターツールでデータを確認すれば、「やって終わり」ではなく「やった結果どうだったか」が明確になります。

初心者でも、施策と結果をセットで記録することで、SEOの理解が深まり、次の改善に活かしやすくなります。

Bing検索におけるPDCAサイクルの回し方

Bing Webマスターツールを使ったPDCAサイクルは、以下のような流れが基本です

- Plan(計画):検索クエリや順位データをもとに改善案を立てる

- Do(実行):タイトル変更・コンテンツ追加などの施策を実施

- Check(確認):Bing WebマスターツールでCTRや順位の変化を確認

- Act(改善):結果を踏まえて次の施策に反映

このサイクルを回すことで、Bing検索における集客力が少しずつ強化されていきます。

初心者の方でも、まずは小さな施策から始めて、データを見ながら改善を繰り返すことで、自然とSEOのスキルが身についていきます。

まとめ

Bing Webマスターツールは、検索結果での表示状況やクリック率、掲載順位などを視覚的に把握できる、初心者にも扱いやすい分析ツールです。

Google Search Consoleとは異なる視点から、検索パフォーマンスを測定・改善できるため、Bing検索からの集客を強化したい方には非常に有効な武器となります。

本記事では、検索クエリ別のデータの見方から、順位変動の分析、CTR改善の事例、そしてGoogleとの使い分けまで、初心者でも実践できるステップを丁寧に解説しました。

まずは小さな改善から始めて、Bing Webマスターツールを使ったPDCAサイクルを回していくことで、検索流入の質と量を着実に高めていきましょう。