スマートフォンやモバイルバッテリー、電気自動車など、私たちの暮らしに欠かせないリチウム電池。便利で身近な存在ですが、「突然発火した」「充電中に爆発した」といったニュースを目にすると、ちょっと不安になりますよね。

実際、リチウム電池には使い方や環境によって発火のリスクがあることが知られています。とはいえ、正しい知識と対策を知っていれば、安心して使い続けることができます。

この記事では、リチウム電池が発火する原因や、過去の事例、安全に使うためのポイント、そして製品選びの注意点まで、生活者の視点でわかりやすく解説します。身近な電池だからこそ、ちょっと立ち止まって「安全」について考えてみませんか?

リチウム電池の発火が問題となる理由

リチウム電池は、スマートフォンやノートパソコン、電気自動車、家庭用蓄電池など、私たちの生活のあらゆる場面で使われています。その高いエネルギー密度と軽量性から、現代のモバイル社会を支える重要な技術となっています。

しかし、その利便性の裏には「発火」という重大なリスクが潜んでいます。リチウム電池は、内部で化学反応を起こしながら電力を供給する仕組みのため、過充電や外部からの衝撃、製造不良などが原因で異常発熱を起こし、最悪の場合は発火や爆発につながることがあります。

実際に、スマートフォンがポケットの中で突然発火したり、電気自動車が走行中に炎上したりする事故が報告されており、ニュースでもたびたび取り上げられています。こうした事例は、単なる技術的な問題ではなく、私たちの安全や暮らしに直結する問題として、より多くの人が関心を持つべきテーマです。

日常生活での使用例(スマホ、EV、蓄電池)

リチウム電池は、私たちの身の回りにある製品の中に、思った以上に多く使われています。

(1) スマートフォン・モバイルバッテリー

毎日使うスマホや充電器には、ほぼ例外なくリチウム電池が搭載されています。長時間の充電や粗悪な充電器の使用によって、発熱や膨張が起こるケースもあります。

(2) 電気自動車(EV)

EVは大容量のリチウム電池を搭載しており、走行中や充電中に異常が起きると、火災につながるリスクがあります。特に事故時の衝撃やバッテリーの劣化が引き金になることも。

(3) 家庭用蓄電池・太陽光発電システム

災害時の備えとして注目されている家庭用蓄電池にもリチウム電池が使われています。屋内設置の場合、発火時の被害が大きくなる可能性があるため、設置場所やメンテナンスが重要です。

なぜリチウム電池は発火するのか?日常生活に潜むリスクと原因を解説

スマートフォン、モバイルバッテリー、電気自動車、家庭用蓄電池。これらの製品に共通して使われているのが「リチウム電池」です。軽量で高性能なこの電池は、現代の生活に・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩発火のメカニズム

リチウム電池が発火する仕組みは、単なる「故障」ではなく、内部で起こる化学反応の暴走によるものです。高性能であるがゆえに、少しの異常が大きな事故につながる可能性があります。このセクションでは、リチウム電池の構造と、発火に至る代表的な原因について解説します。

化学的構造と危険性

リチウム電池は、正極(リチウム金属酸化物)と負極(グラファイト)の間に電解液を挟んだ構造を持ち、充放電の際にリチウムイオンが移動することで電力を供給します。

この電解液は可燃性の有機溶媒で構成されており、温度が上昇するとガスを発生しやすく、密閉された電池内部で圧力が高まると、破裂や発火のリスクが生じます。

さらに、電池内部にはセパレーター(絶縁膜)があり、正極と負極が直接接触しないようにしていますが、この膜が破れると内部短絡(ショート)が起こり、急激な発熱につながります。

つまり、リチウム電池は高密度のエネルギーを小さな空間に閉じ込めているため、構造的に非常に繊細で、わずかな異常が重大な事故につながる可能性があるのです。

発火の主な原因(過充電、損傷、熱暴走)

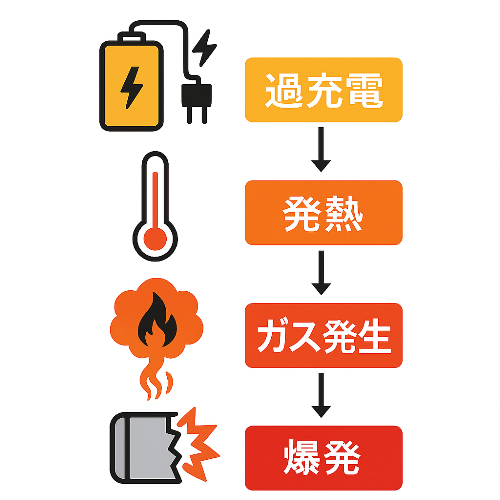

リチウム電池が発火する原因は複数ありますが、以下の3つが代表的です

- 過充電

電池の容量を超えて充電し続けると、内部の温度が上昇し、電解液が気化して圧力が高まります。これにより、電池が膨張・破裂し、発火することがあります。特に、粗悪な充電器や互換性のないケーブルを使うことで、過充電のリスクが高まります。 - 外部からの損傷

落下や衝撃によって電池内部の構造が破損すると、セパレーターが破れ、正極と負極が接触して内部短絡が発生します。これが急激な発熱を引き起こし、発火につながるケースがあります。スマホをポケットに入れたまま座ったり、EVが事故に遭ったりする場面で起こりやすいです。 - 熱暴走(サーマルランアウェイ)

電池内部の温度が一定以上になると、化学反応が制御不能になり、連鎖的に発熱が加速する現象です。これが「熱暴走」と呼ばれ、発火や爆発の直接的な原因となります。高温環境での使用や、冷却機能の不具合が引き金になることがあります。

リチウム電池の構造と発火メカニズムを図解でわかりやすく

スマートフォンや電気自動車など、私たちの生活に欠かせないリチウム電池。しかし、その高いエネルギー密度の裏には、発火や爆発といったリスクも潜んでいます。この記事で・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩実際の事例紹介

リチウム電池の発火リスクは、理論上の話ではなく、現実に起きている事故として私たちの生活に影響を与えています。ここでは、スマートフォンや電気自動車で発生した代表的な事例を紹介し、どのような状況で事故が起きたのか、そしてその背景にある原因を探ります。

スマホ爆発の事例

スマートフォンの爆発事故は、過去にも世界中で報告されています。特に有名なのが、2016年に起きたSamsung Galaxy Note 7の発火問題です。この機種では、バッテリーの設計上の不具合により、充電中や持ち歩き中に発火する事故が相次ぎ、最終的には全世界でリコール・販売停止となりました。

また、日本国内でも、ポケットに入れていたスマホが突然発火したという報告があり、原因は非純正の充電器の使用や、長時間の充電による過熱とされています。

これらの事例からわかるのは、スマホのような日常的に使う製品でも、使い方や周辺機器の選び方次第で発火リスクが高まるということです。

EV火災の事例

電気自動車(EV)に搭載されるリチウム電池は、スマホとは比べものにならないほどの容量を持っています。そのため、発火した場合の被害も大きくなりがちです。

たとえば、2021年に米国で起きたテスラ車の火災事故では、走行中に車両が突然炎上し、消防による消火活動が数時間に及びました。原因は、バッテリーパックの損傷による熱暴走とされており、EV特有のリスクが浮き彫りになりました。

また、日本でも、充電中のEVが車庫で発火した事例が報告されており、充電設備の不具合や過充電が原因とされています。

EVは環境に優しい乗り物として注目されていますが、バッテリーの安全性確保が技術的課題として残っていることを、これらの事例は示しています

スマホ・EVの爆発事故から学ぶリチウム電池の危険性

便利さの裏に潜む見えないリスクスマートフォンや電気自動車(EV)は、現代生活に欠かせない存在です。しかし、これらの製品に搭載されている「リチウムイオン電池」が原・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩安全対策と予防法

リチウム電池の発火リスクはゼロにはできませんが、正しい使い方と予防策を知ることで、事故の可能性を大きく減らすことができます。ここでは、一般ユーザーが日常生活でできる対策と、メーカー側の安全対策について紹介します。

ユーザーができること

日常的にリチウム電池を使う私たちができる予防策は、意外とシンプルですが効果的です。

- 正規品の充電器・ケーブルを使う

非純正品や粗悪な互換品は、過充電や電圧異常を引き起こす可能性があります。メーカー推奨のアクセサリを使うことが基本です。 - 充電中の環境に注意する

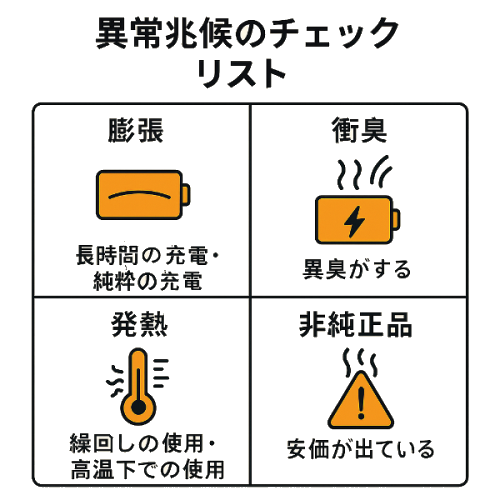

高温多湿な場所や直射日光の当たる場所での充電は避けましょう。熱がこもると電池内部の温度が上昇し、発火リスクが高まります。 - 異常を感じたらすぐに使用を中止する

膨張、異臭、異常な発熱などが見られた場合は、すぐに電源を切り、使用を中止することが重要です。そのまま使い続けると、事故につながる可能性があります。 - 保管方法にも注意

長期間使わない場合は、涼しく乾燥した場所に保管し、満充電状態を避けるようにしましょう。過放電や過充電状態での保管は劣化を早めます。

メーカーの対応

製品を提供するメーカーも、リチウム電池の安全性向上に向けてさまざまな対策を講じています。

- 安全設計の強化

多くのメーカーは、過充電防止回路や温度センサー、ショート防止機構などを搭載し、異常が起きた際に自動で電源を遮断する仕組みを導入しています。 - 品質管理と検査体制

製造段階での品質検査や耐久テストを徹底することで、初期不良による事故を防いでいます。特に大手メーカーは、国際的な安全規格(例:UN38.3、IEC62133など)に準拠した製品を提供しています。 - リコール対応と情報公開

万が一、製品に不具合が見つかった場合は、迅速なリコール対応と情報公開が求められます。過去には、発火事故を受けて数百万台規模のリコールが実施された例もあります。

リチウム電池を安全に使うための5つのポイント

安全性は『使い方』で大きく変わるスマートフォンやモバイルバッテリー、電動工具やEVなど、私たちの身の回りにはリチウム電池が当たり前のように使われています。その高・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩法規制とリコール情報

リチウム電池の発火リスクに対しては、国や業界が安全性を確保するための規制や制度を整備しています。また、製品に不具合が見つかった場合には、リコールによって消費者の安全を守る仕組みも存在します。このセクションでは、日本および海外の法規制と、過去の代表的なリコール事例について紹介します。

日本および海外の規制

JP 日本の規制

日本では、リチウム電池を含む製品に対して、電気用品安全法(PSE法)が適用されます。この法律では、電池の安全性に関する技術基準が定められており、PSEマークの表示が義務付けられています。

また、輸送に関しては、国土交通省が定める危険物輸送規則により、航空機や船舶での輸送時に特別な梱包や申告が必要です。

WORLD 海外の規制

国際的には、以下のような規格が広く採用されています

- UN38.3(国連規格):輸送時の安全性試験を義務付ける

- IEC62133(国際電気標準会議):電池の安全設計に関する技術基準

- UL1642(米国):電池の発火・爆発防止に関する試験規格

これらの規制は、製品の設計段階から輸送・販売まで、多段階で安全性を担保するための仕組みとなっています。

リコール事例

リチウム電池に関連するリコールは、過去にも多数発生しています。代表的な事例を見てみましょう。

- Samsung Galaxy Note 7(2016年)

世界的に有名な事例で、バッテリーの設計不良により発火事故が多発。Samsungは全世界で約250万台をリコールし、販売を中止しました。この対応は、企業の信頼性にも大きな影響を与えました。 - GMのEV「Chevrolet Bolt」(2020年?)

米国では、GMが製造するEV「Bolt」に搭載されたバッテリーが充電中に発火する事故を受け、10万台以上のリコールを実施。バッテリー供給元であるLGとの共同対応が行われました。 - 日本国内の事例

日本でも、モバイルバッテリーやノートPCのバッテリーに関するリコールが定期的に発表されています。経済産業省の「製品安全情報」ページでは、最新のリコール情報が公開されており、消費者が自分の製品を確認できる仕組みが整っています。

リチウム電池の安全規制と過去のリコール事例まとめ

制度を知ることで『安心して使える』が実現するリチウム電池は、私たちの生活に欠かせない技術となりました。しかし、その高性能さゆえに、発火や爆発といった重大事故のリ・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩まとめ

リチウム電池は、私たちの生活を支える便利な技術である一方で、正しい知識と使い方が求められる繊細なエネルギー源でもあります。この記事では、発火のメカニズムや事例、安全対策、法規制などを幅広く紹介してきました。最後に、日常で意識すべきポイントと、今後の技術的な課題について整理しておきましょう。

安全に使うためのポイント

日常生活でリチウム電池を安全に使うためには、以下のような基本的な対策が有効です。

- 純正の充電器・ケーブルを使用する→ 過充電や電圧異常を防ぐ

- 高温環境での使用・充電を避ける→ 熱暴走のリスクを減らす

- 異常を感じたらすぐに使用を中止する→ 膨張・異臭・発熱などは危険信号

- 保管場所と状態に注意する→ 直射日光や湿気を避け、満充電での長期保管は控える

これらのポイントを意識するだけでも、発火リスクを大きく軽減することが可能です。

今後の技術的課題

リチウム電池の安全性向上に向けて、技術開発も進められています。今後の課題としては、以下のような点が挙げられます

- 発火しにくい新素材の開発→ 固体電解質を使った「全固体電池」などが注目されている

- 異常検知システムの高度化→ AIやセンサー技術によるリアルタイム監視の導入

- リサイクルと廃棄の安全性→ 使用済み電池の処理方法も、環境と安全の両面で課題

これらの技術が進化することで、より安全で持続可能な電池利用が可能になる未来が期待されています。