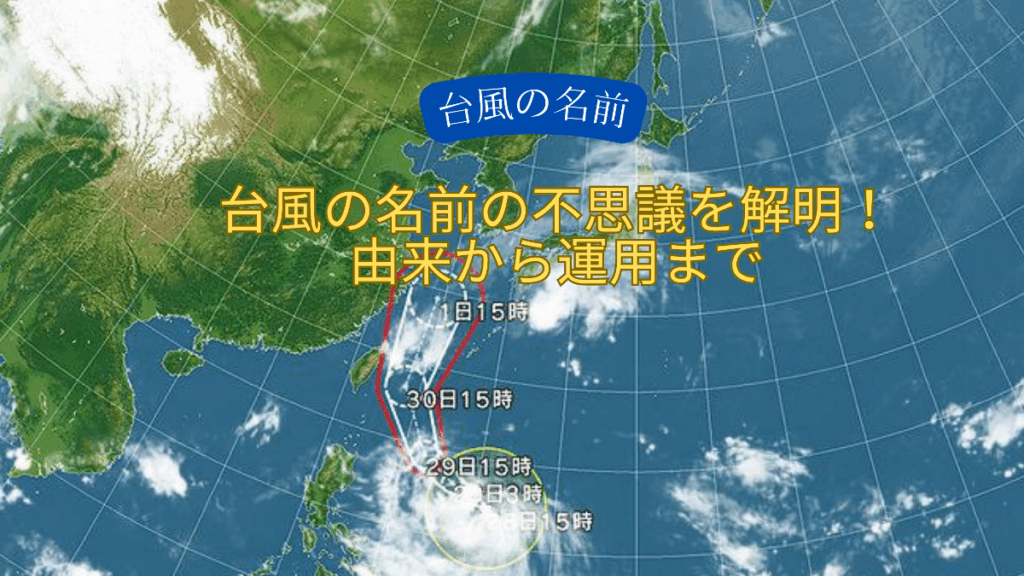

「台風の名前って、一体誰がどうやって決めているの?」、「毎年ニュースで聞くけど、その由来や意味は?」といった疑問や、「どうして台風には番号だけでなく、名前が付けられているの?」という疑問をお持ちではありませんか? 台風は日本にも頻繁に影響を及ぼす自然現象だからこそ、その名前の発生から運用までの仕組みを知ることは、防災意識を高める上で非常に重要です。

この記事では台風の名前がどのように決められているのか、その国際的なルールから、アジア各国が提案するユニークな名前の由来、そして特別な場合のリストからの除外(引退)の仕組みまで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。

普段何気なく耳にする台風の名前が、実は深い意味と国際的な協力のもとに成り立っていることが理解でき、より一層、気象情報への関心が高まることでしょう。

台風に名前が付けられている理由とは?

台風に名前を付けることは、災害情報の正確な共有と国際協力の強化に不可欠です。番号だけでは複数の台風が同時発生した際に混同しやすく、情報伝達が困難になります。名前があれば識別しやすく、混乱を防ぎます。

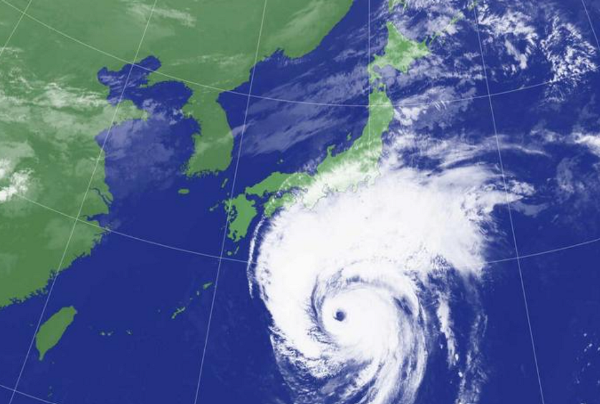

日本を含むアジア地域では毎年多くの台風が発生し、フィリピンや香港、中国などに影響を及ぼします。名前がないと防災対応の遅れにつながるため、事前に用意されたリストから順に割り当てられ、各国の防災機関や住民が迅速かつ正確な対応を行えます。

台風の命名は識別のためだけでなく、防災対策の向上や国際的な連携を促進し、災害への備えを強化する重要な役割を果たしています。

なぜ台風に「名前」が必要なのか?

台風に名前を付けることは、その台風を明確に識別し、災害情報の伝達をより正確かつ効率的に行うために不可欠です。単に数字で「台風10号」「台風11号」と呼ぶだけでは、ときに大きな混乱を招く可能性があるからです。

もし台風が番号だけで識別されていたら、複数の台風が同時に発生した場合に、情報が混同しやすくなります。特に日本を含むアジア太平洋地域のように台風の発生が多いエリアでは、正確な識別が防災活動の鍵となります。情報が混乱すれば、避難の遅れなど人命に関わる事態にも繋がりかねません。

例えば、フィリピン沖、中国沿岸、香港近海など、アジアの各地で台風が発生した際、名前がないとどの台風の情報なのか混乱が生じやすくなります。しかし、「サンサン台風」や「ウーティップ台風」のように固有名詞があれば、あらかじめ用意されたリストから割り当てられたその名前によって、特定の台風を明確に認識し、その進路や警戒情報が住民に正確に伝わりやすくなります。

このように、台風の名前は、単なる記号ではなく、台風がもたらす可能性のある災害から人々を守るための、非常に重要な情報伝達のツールとしての役割を担っているのです。

台風の名前が持つ役割:情報伝達と防災意識の向上

台風に名前が付けられることは、災害情報の伝達を飛躍的に分かりやすくし、結果として人々の防災意識を大きく向上させる役割を担っています。

具体的に、名前があることで、テレビやラジオ、インターネットで報道される台風情報が格段に伝わりやすくなります。例えば、「〇〇台風が接近しています」「〇〇台風による大雨に警戒してください」といった具体的な呼びかけは、住民が自分事として災害の発生を認識し、適切な避難や備えを始めるきっかけになります。また、過去に甚大な被害をもたらした台風の名前は、災害の記憶として人々の心に深く刻まれるため、今後の防災意識を高める上でも重要な役割を果たします。これは、中国や香港を含むアジア諸国全体で同様の効果をもたらし、国際的な情報共有や連携を円滑に進める上で不可欠な要素です。

このように、台風の名前は、単なる識別記号にとどまらず、災害情報を分かりやすく伝える「顔」となり、人々の防災意識を促す強力なツールとして機能しているのです。これは、リストに掲載された一つ一つの名前が持つ、非常に大きな意味と言えるでしょう。

台風の名前は誰がどう決める?国際的な命名ルールを解説

では、台風の名前は一体誰が、どのような国際的なルールに基づいて決めているのでしょうか。

台風の名前は、日本を含むアジア太平洋地域の14の国と地域が参加する「台風委員会(たいふういいんかい)」という国際機関によって決定されています。これは、台風が特定の国だけでなく、複数の国境を越えて発生し、広範囲に影響を及ぼすためです。国際的な協力と統一されたルールで名前を付けることで、情報の混乱を防ぎ、円滑な防災活動を可能にしているのです。

この台風委員会には、日本の気象庁のほか、フィリピン、中国、香港、韓国などの気象機関が加盟しています。各メンバーはそれぞれ10個の名前を提案し、これらがリストとしてまとめられ、台風の発生順に名前が割り当てられるという国際的なルールが運用されています。この仕組みにより、地球規模で台風の名前が統一され、どの国でも同じ名前で台風を認識できるのです。

このように、台風の名前は特定の個人や一国が決めているわけではありません。アジア太平洋地域の国々が協力し、災害対策を円滑に進めるための国際的な合意のもとに運用されている、非常に理にかなったシステムなのです。

台風委員会とは?その役割と参加国

台風の名前を決定しているのは、国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)と世界気象機関(WMO)が共同で設置した「台風委員会(Typhoon Committee)」という国際組織です。

この委員会の主な役割は、アジア太平洋地域における台風に関する防災対策や気象予報の技術協力、そして最も重要な台風の命名と、そのリストの管理を行うことです。台風は国境を越えて発生し、多くの国に影響を与えるため、国際的な協力体制が不可欠だからです。一貫した名前付けのルールは、各国の気象機関が連携し、正確な情報を迅速に共有する上で極めて重要な役割を果たしています。

具体的に、台風委員会には現在、日本をはじめ、中国、香港、カンボジア、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、ラオス、マレーシア、ミクロネシア連邦、フィリピン、シンガポール、タイ、アメリカ、ベトナムという14の国と地域が参加しています。これらの国と地域が協力し、それぞれが提案した10個の名前を持ち寄って、合計140個の台風名リストを作成・管理しています。これにより、どの国で発生した台風であろうと、アジア全体で統一された名前で認識され、防災に役立てられています。

各国が持ち寄る台風名:提案の背景と条件

台風の名前は、台風委員会の各加盟国・地域がそれぞれ提案し持ち寄ることで決定されています。これにより、名前は特定の文化に偏ることなく、アジア太平洋地域の多様性を反映したものになっています。

各国が自国の文化や自然に由来する名前を提案する背景には、地域住民にとって親しみやすく、かつ災害情報として受け入れられやすいようにするという狙いがあります。また、加盟国が名前を提案することで、台風に関する国際的な協力体制への意識を高める効果も期待されます。

具体的には、日本を含む14の国と地域がそれぞれ10個ずつ名前を提案し、合計140個の名前がリストとして集められます。提案される名前にはいくつかの選定基準があります。例えば、発音がしやすく、覚えやすいこと、性別を特定しないこと(以前の人名方式の反省から)、そして政治的・宗教的な意味合いを含まないことなどが挙げられます。これにより、台風が発生した際に、どの名前が割り当てられても、特定の国だけが違和感を感じるような事態を避けているのです。

全140個の台風名リスト:循環と運用方法の仕組み

台風の名前は、台風委員会が作成した合計140個のユニークなリストから、発生順に規則正しく割り当てられ、このリストは一定期間で繰り返して使用されています。

この140個という数は、年間の台風発生数(平年で約25個)を考慮し、名前が頻繁に枯渇することなく、適度な期間でリストが一巡するように設計されているからです。これにより、名前による識別効果を維持しつつ、運用管理の効率化を図っています。

140個の名前からなるリストと、その計画的な循環運用は、台風の名前による安定した識別システムを提供し、アジア太平洋地域の防災活動を支える重要な基盤となっているのです。

台風名の割り振り:発生順と繰り返しのルール

台風に名前が割り振られる方法は非常にシンプルで、あらかじめ用意された140個のリストが、台風の発生順に規則正しく使われるというルールが採用されています。このリストは、約5~6年で一巡し、再び最初から利用される循環システムで運用されているのが特徴です。

この運用方法は、台風の名前が常に新鮮さを保ちつつも、予測可能なリストとして機能するために重要です。例えば、日本を含むアジア地域で発生する台風は、年間約25個。もし名前のリストが少なすぎればすぐに枯渇してしまいますし、多すぎれば一巡するまでに時間がかかりすぎてしまうでしょう。140個という数は、このバランスを最適化するために計算されています。

このように、台風の名前は、単にリストから選ばれるだけでなく、その割り振り方や繰り返しのルールが、アジア太平洋地域の防災情報伝達の効率性と持続性を支える重要な役割を担っているのです。

各国の文化が息づく台風名:日本の提案も紹介

台風の名前は、単なる識別記号ではありません。その一つ一つが、提案した各国の文化や自然を反映した意味深いものとなっており、私たち日本も星座に由来するユニークな名前を提案しています。

各国が自国の文化に根ざした名前を提案することで、台風に対する親しみやすさが増し、アジア地域の多様性を表現します。これにより、単なる気象現象の識別を超え、地域間の連携を深める役割も果たしているのです。

具体例を挙げましょう。日本からは、美しい星座にちなんだ10個の名前がリストに登録されています。例えば「コイヌ」や「ヤギ」など、親しみやすい響きが特徴です。また、過去に発生した台風で有名な「ウーティップ」はマカオが提案した「ちょう(蝶)」を意味し、「サンサン」は香港が提案した少女の名前に由来します。フィリピンや中国など、他のアジアの国々も、それぞれが大切にする動植物や神話、地名などを名前に選んでおり、その国の個性が色濃く反映されています。

日本が提案した台風名「星座」シリーズの紹介

台風の名前は各国が持ち寄っていますが、日本からは独自の趣向を凝らした「星座」に由来する名前が提案されています。

日本が星座を名前の由来に選んだ背景には、気象現象である台風と、天体である星座を結びつけることで、自然への畏敬の念を表現し、同時に普遍的で文化的な偏りのない名前にしたいという意図があります。また、漢字文化圏ではないアジア諸国の人々にも発音しやすく、覚えやすい名前を選ぶという配慮も込められています。

日本が提案している名前のリストには、「コイヌ」「ヤギ」「カジキ」「クジラ」「コンパス」「トカゲ」「ハクチョウ」「ヤマネコ」「ルンビア」などがあります。これらは、夜空に輝く星座から名付けられており、例えば「コイヌ」はこいぬ座、「ヤギ」はやぎ座に由来します。

このように、日本が提案した星座に由来する台風の名前は、その美しさだけでなく、文化的な背景や国際的な配慮が込められた、非常に意味深いものなのです。

世界のユニークな台風名とその由来・意味

台風の名前は、日本が提案する星座名以外にも、アジア太平洋地域の多様な文化や自然を反映した、非常にユニークで興味深いものが多く存在します。これらの名前には、それぞれの国や地域の歴史、信仰、そして日常が息づいています。

各国が自国の文化に根ざした名前を提案するのは、台風という共通の脅威を、より身近で親しみやすい存在として認識してもらうためです。また、文化的な意味合いを持つ名前は、地域間の連帯感を高め、台風発生時の情報共有を円滑にする効果も期待されます。

具体的な例をいくつか見てみましょう。たとえば、過去に耳にしたことがある台風「サンサン」は、香港が提案した少女の名前に由来します。また、マカオが提案した名前「ウーティップ」は「ちょう(蝶)」を意味し、その優雅な響きとは裏腹に台風の猛威を知らせる名前として使われます。フィリピンは動植物や自然現象に由来する名前を、中国は神話の登場人物や天候を表す言葉を選ぶ傾向があります。

このように、台風の名前は、単なる記号ではなく、アジア太平洋地域の豊かな文化的多様性を象徴し、地域間の連帯を静かに示しているのです。それぞれの名前が持つ背景を知ることで、台風情報への理解もより深まるでしょう。

知っておきたい特別なルール:名前の「引退」と気象庁の独自命名

台風の名前は、基本的にはリストから繰り返して使用されますが、実は例外的な特別なルールが存在します。甚大な被害をもたらした台風の名前は「引退(じたい)」し、また私たち日本では気象庁が独自に名前を付けることがあるのです。

これは、被害が大きかった台風の名前を再利用すると、被災された方に心理的な負担を与えたり、過去の災害と混同されたりする可能性があるためです。一方、気象庁による独自の命名は、国内で発生した特定の災害を明確に区別し、後世に記憶するために行われます。

例えば、フィリピンに壊滅的な被害をもたらした台風「ハイエン」は、その名前がリストから「引退」し、二度と使われないことになりました。また、日本においても、1959年の「伊勢湾台風」や2019年の「令和元年東日本台風」のように、顕著な被害を伴った台風には、気象庁がその災害の記憶を明確にする目的で独自の名前を付けています。これらは国際的なアジア名のリストとは別のものです。

このように、台風の名前の運用には、単なる識別を超えて、人々の感情や災害の歴史を考慮した配慮が込められており、国際的な枠組みと各国の事情に応じた柔軟な対応がなされているのです。

甚大な被害をもたらした台風名は「引退」する理由

台風の名前は、通常、140個のリストを循環して繰り返し使用されますが、甚大な被害をもたらした台風の名前は「引退(じたい)」という形で、二度と使われないようリストから削除される特別なルールがあります。

この「引退」の理由は、主に被災された方々の心理的な負担を軽減するためです。もし、悲惨な記憶と結びついた名前が再び別の台風に付けられたら、その名前を聞くだけで当時の苦しい経験がフラッシュバックする可能性があります。このような人道的な配慮から、名前を再利用しないという国際的な合意が形成されています。また、過去の大災害と新しい台風との混同を防ぎ、防災情報の混乱を避けるという実用的な側面も持ち合わせています。

気象庁が独自に命名する「〇〇台風」とは?

台風には国際的な名前(アジア名)が付けられるのが基本ですが、私たち日本では、過去に甚大な災害をもたらした台風に対して、気象庁(きしょうちょう)が独自に「〇〇台風」という特別な名前を付けることがあります。

具体例としては、1959年に中部地方に甚大な被害をもたらした「伊勢湾台風」や、2019年に東日本に広範囲な被害をもたらした「令和元年東日本台風」などが挙げられます。これらの台風は、国際的な名前(例えば伊勢湾台風の国際名は「ヴェラ」)とは別に、気象庁が独自に命名したものです。台風が発生した年や、被害が大きかった地域の名を冠することで、その災害がどのような台風によってもたらされたのかを明確に区別し、記録しています。

このように、気象庁が独自に名前を付ける「〇〇台風」は、単に台風を識別するためだけでなく、過去の災害を風化させずに語り継ぎ、未来の防災に繋げるための、日本ならではの重要な役割を担っているのです。

台風命名の歴史と変遷:人名からアジア名へ

現在の台風の名前の仕組みは、2000年に導入された比較的新しいものです。実は、それ以前は主に人名が使われるなど、台風の命名法には時代とともに大きな変遷がありました。

以前の人名方式では、国際的な協力体制の構築が難しく、また台風の発生が多いアジア地域の人々にとって、必ずしも馴染みやすいものではありませんでした。より包括的で地域に根ざした命名法が求められた結果、アジア名を活用する現行のシステムへと移行したのです。

具体例を挙げると、1950年代から1999年までは、主にアメリカがアルファベット順で女性の名前を台風に付けていました。しかし、これでは日本やフィリピン、中国、香港といったアジア諸国にとって親しみにくく、混乱を招くこともありました。そこで、2000年からはアジア太平洋地域の14の国と地域が提案する140個の名前をリスト化した現在の方式が採用されたのです。この変更は、台風に対するアジア全体の防災意識向上と、情報共有の円滑化を目的としています。

このような歴史的変遷は、台風という共通の脅威に対し、いかに国際社会が協力し、より効果的な対策を模索してきたかを示しています。名前一つにも、そうした知恵と工夫が込められているのです。

かつては人名が使われた?初期の台風命名法

現在の台風の名前は、アジア各国の言葉に由来するものがリストに並んでいますが、2000年以前は、台風の名前には主に人名が使われていました。特に、アメリカが台風の名前付けを主導していた時代には、女性の名前が割り振られるのが一般的だったのです。

この人名方式が採用された背景には、台風の発生時に番号だけでは覚えにくく、混乱が生じることを避けるという意図がありました。人名を使うことで、人々が台風をより身近なものとして認識し、情報の伝達を円滑にする狙いがあったとされています。しかし、この方式には、アジア諸国にとっては馴染みが薄いという課題も抱えていました。

具体的に、1950年代から1999年までの間、太平洋で発生する台風には、アルファベット順に女性の名前が付けられていました。例えば、「ナンシー」や「サラ」といった名前が使われました。しかし、日本をはじめ、フィリピン、中国、香港などのアジア諸国では、こうした欧米の人名になじみがなく、台風に関する情報が十分に浸透しないという問題が生じました。また、性別を特定する名前付けが、時代の変化とともに不適切であるとの声も上がるようになりました。

このように、初期の台風命名法は、情報伝達の効率化を目的としていましたが、文化的な背景や地域性の違いから、全ての台風発生地域で十分に機能しているとは言えませんでした。この経験が、後にアジア名のリストを導入する大きなきっかけとなったのです。

2000年からのアジア名導入の背景と目的

現在の台風の名前が、日本を含むアジア各国の言葉に由来する「アジア名」になったのは、2000年の国際的な合意に基づくものです。これは、それまでの命名法が抱えていた課題を解決し、より効果的な防災協力体制を築くために導入されました。

アジア名が導入された主な理由は、以前の名前の付け方、特に欧米の人名による命名が、台風が頻繁に発生するアジア太平洋地域の住民にとって馴染みが薄く、情報伝達の妨げになることがあったからです。また、特定の性別を連想させる名前の使用に対する国際的な意識の変化もありました。地域に根ざした名前を採用することで、台風情報への理解度と関心を高め、防災意識の向上を図ることが目的とされました。

具体的には、台風委員会に加盟する14の国と地域(日本、フィリピン、中国、香港など)がそれぞれ10個ずつ名前を提案し、合計140個の新しいリストが作成されました。例えば、日本からは星座にちなんだ名前、フィリピンからは植物や動物の名前が提案されています。この新しいリストは、2000年1月1日から実際に運用が開始され、台風が発生するたびに、このリストから順番に名前が割り振られるようになりました。このシステムは、アジア太平洋地域全体の文化的多様性を尊重し、国際的な協力関係を強化する上で重要な役割を担っています。

このように、2000年から始まったアジア名による台風の命名は、単に名前が変わっただけでなく、台風災害から人々を守るための国際的な連携と、地域に即した情報伝達の改善を目指した画期的な取り組みなのです。

まとめ

「台風の名前ってどうして付いているの?」という疑問を解決するため、その由来から決定方法、そして運用ルールまでを詳しく解説してきました。台風の名前には、単なる識別記号以上の、深い意味と国際的な協力関係が込められています。

台風の名前について、特に知っておきたいポイントは以下の通りです。

-

台風に名前があるのは、台風の情報を正確に伝え、災害に備える意識を高めるためです。番号だけでは、複数の台風が発生した際に混乱しやすいからです。

-

台風の名前は、「台風委員会」という国際的な組織によって決められています。日本を含むアジア太平洋地域の国々が協力し、名前を提案しています。

-

現在、140個の名前がリストとして用意されており、台風が発生するたびにこのリストから順番に名前が割り振られます。このリストは約5~6年で一巡し、再び使われます。

-

日本は星座にちなんだ名前(例:コイヌ、ヤギなど)を提案しており、フィリピンや中国、香港など他のアジア諸国も、それぞれの文化を反映したユニークな名前を持っています。

-

甚大な被害をもたらした台風の名前は、被災者への配慮から「引退」し、二度と使われません。また、日本の気象庁は、国内で大きな災害を起こした台風に「伊勢湾台風」のような独自の名前を付けることがあります。

- 台風の命名法は、かつての人名主体から、2000年に現在のアジア名へと変わりました。これは、より多くの国々が台風情報を理解し、防災に役立てるための重要な変更でした。

台風の名前一つにも、国際社会の知恵と人道的な配慮が詰まっていることがお分かりいただけたでしょうか。これらの知識が、皆さんがこれからの台風情報に触れる際の理解を深め、万が一の際の適切な行動に繋がることを願っています。