敬老の日に手作りカードを贈りたいけれど、「不器用でも作れるのか」「気持ちが伝わる文章やデザインにできるか」と悩んでいませんか?

この記事では、心を込めてメッセージを届けるためのカードの構成方法や、贈る相手別の設計ポイント、テンプレートやアプリを活用して簡単に製作できる方法まで、実用的な情報を詳しく紹介します。

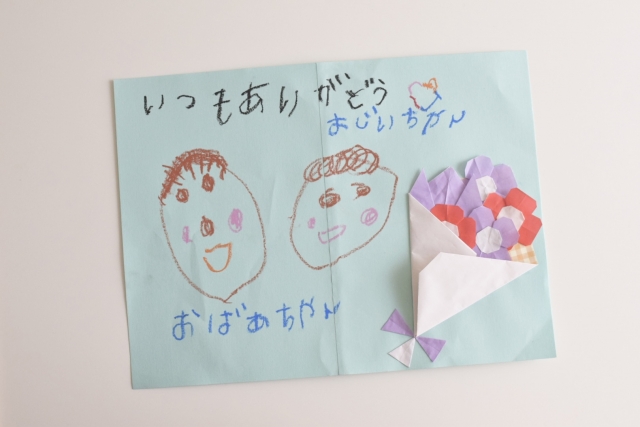

特に、写真や花束モチーフなどを使った感情演出の工夫や、プレゼントに添えるラッピングまで、検索ユーザーが気になる工程や演出を丁寧に解説しています。

手作りに不安がある方でも、無料のテンプレートや具体的なステップを活用すれば安心して取り組めますので、ぜひご参考にしてください。

敬老の日に「伝わる」手作りカードを贈るために大切なこと

「伝わるカード」とは、簡単に言うと、贈る相手に感謝や尊敬の気持ちがしっかりと届くよう、メッセージ・デザイン・演出を意図的に組み立てた手作りカードのことです。市販のプレゼントに添えるだけではなく、カードそのものが気持ちを運ぶ役割を担います。

では、敬老の日に贈るカードは、どのようにすれば本当に伝わる形になるのでしょうか?

手作りにこだわるからこそ、「写真」や「花束」のようなモチーフ選び、「工作」や「テンプレート」を活用した製作方法、そして「文字(メッセージ)」に込める気持ちなど、設計時に意識すべきポイントがあります。

「簡単だから作る」ではなく、「伝えたいから選ぶ」カード作りの基準を明確にしていきましょう。

市販品にはない『手作りの価値』とは

敬老の日に贈る手作りカードには、市販品にはない独自の価値があります。最大の特長は、贈る人自身の時間と気持ちがそのまま形となる点です。工作や製作の過程にこそ、相手を思う心や敬意が込められています。

たとえば、文字の手書きひとつでも、筆圧やインクの選び方から温かみが伝わります。写真や花束などのモチーフを取り入れれば、思い出や感謝の感情をビジュアル(視覚表現)として補強できます。テンプレートを使った簡単な構成でも、装飾を少し加えるだけで十分に「手作り」の温度感は生まれます。

市販のカードが万人向けに設計されているのに対し、手作りカードは相手に合わせた一対一の気持ちを届けるためのツールです。敬老の日は、単なるプレゼントではなく「感謝を伝える日」と位置づけられており、その文脈に手作りカードは最適です。大切なのは、完成度よりも、時間と想いをかけること。それこそが、市販品では得られない手作りの価値です。

カードに込めたい気持ちと、それを「形」にする考え方

カードに込める気持ちは、「感謝」「長寿の願い」「尊敬」など、敬老の日ならではの心情が中心となります。手作りだからこそ、その感情がストレートに伝わることが重要です。単に文字を並べるだけでなく、構成や装飾に気持ちを反映させることがポイントです。

たとえば、花束の絵柄には「いつもありがとう」という感謝を込めたり、写真を貼ることで家族との思い出を共有できます。文字の選び方やインクの色にも意味があります。明るい色を使えば気持ちが伝わりやすく、落ち着いた色合いであれば品のある印象になります。

テンプレートを活用する場合でも、手書きのメッセージを加えるだけで手作り感は十分に伝わります。カードは見た目だけでなく、製作過程そのものがプレゼントの一部です。誰に何を伝えたいかを先に整理し、それを「形」にするデザインや構成を考えることで、敬老の気持ちがより深く届くカードになります。

失敗しないカード制作の考え方|目的・相手別の設計アプローチ

カード制作の考え方とは、簡単に言うと、「誰に」「何を伝えたいか」を明確にしたうえで、メッセージやデザイン、素材選びなどを最適化することです。単に手作りすることが目的ではなく、相手に感情を届けるための設計が重要です。

では、「失敗しない制作」とは、どんなカードがどんな相手に喜ばれるのかをどう見極めればよいのでしょうか?

目的と贈る相手に合わせてカードの構造(形状・折り方)、使用する素材(工作用紙・写真・インクなど)、伝える内容(文字の種類・メッセージの方向性)を整理することで、手作りでも失敗せずに敬老の気持ちを届けられます。

贈る相手によって変わるカードの設計視点

贈る相手に応じて、手作りカードの設計視点は大きく変わります。特に敬老の日では、祖父母、施設に入居する高齢者、親代わりの存在など、相手の立場や関係性を理解することが重要です。

たとえば祖父母へのカードでは、家族写真や手書きの文字を用いて思い出や感謝をストレートに伝えることが効果的です。

一方、施設職員や近隣の高齢者に贈る場合は、花束をモチーフにした落ち着いたデザインや、敬意を込めた丁寧な文章を心がけるとよいでしょう。

また、親代わりの存在には、日常的な感謝や労いの気持ちを込めたプレゼント形式のカードが適しています。カードサイズや工作の複雑さも、受け取る人の年齢や生活環境を踏まえて設計すべきです。

こうした視点を取り入れることで、相手にとって「自分のために作ってくれた」と実感できるカードになり、敬老の日の意味もより深く伝わります。

子どもと一緒につくる場合に意識したい3つのポイント

敬老の日に向けて子どもとカードを手作りする際は、年齢や環境に合わせた設計が大切です。感謝の気持ちを形にする経験が子どもにとっても良い思い出になりますが、安全性や達成感を確保する工夫が必要です。

まず1点目は「年齢に応じた工程の調整」です。幼児には貼り絵やスタンプ、簡単な文字を書く工程を中心に構成し、小学生以上なら写真貼りや折り紙工作、花束モチーフの装飾までステップを広げることができます。

2点目は「製作時間の目安設定」です。集中力の持続や疲労を考慮し、短時間で完成できるテンプレートを活用すると、達成感を得られやすく親子ともに無理がありません。無料配布されているものも多く、デザインも豊富です。

3点目は「安全面と道具選び」です。はさみやインクなどの文具は、子どもでも使いやすいものを選ぶことが基本です。のり・テープ・色紙など、家庭にある素材でできる工作はシンプルで実践的です。

親子でのカード製作は、敬老の日を学び、メッセージを書くことで「気持ちを贈る体験」へとつながります。無理なく取り組める設計が成功の鍵です。

不器用でも安心して作れる仕組み|テンプレート・アプリ・構成例の活用

「不器用でも安心して作れる」とは、簡単に言うと、工作や製作が苦手な人でも、簡単なステップで敬老の日向けのカードを作れるよう、補助的なツールや構成例を活用する方法です。手作りの温かさを保ちつつ、完成度を高めるための工夫が必要です。

では、テンプレートやアプリを使ったカード制作はどのように進めればよいでしょうか?

不安なく進めるために、「無料テンプレート」や「写真入り構成例」の活用、「メッセージの文字入力が簡単なアプリ」、「カードに貼る花束モチーフのデザイン」などを取り入れることで、誰でも短時間で手作り感のある敬老カードが完成します。

テンプレートを『そのまま』使わず気持ちを込める方法

無料のテンプレートを使って敬老の日のカードを作る際は、そのまま使うのではなく、手作りの温かみを加えることが大切です。ベースとなるテンプレートを活用しながら、個性と気持ちを込めるためのアレンジを加えることで、量産された印象から抜け出せます。

たとえば、テンプレートの余白部分に手書きの文字でメッセージを書いたり、写真や花束のイラストを貼り付けることで、受け取る人に向けたプレゼントとしての完成度が高まります。

また、既存の色やレイアウトを少し変更し、インクの色や飾り素材を選ぶことで、自分らしい表現が可能になります。

簡単な工作として、切り抜きや折り加工を加えるだけでも見た目の印象は大きく変わります。テンプレートは「制作時間の短縮」と「完成度の保証」がメリットですが、そこに小さな工夫を加えるだけで手作りカードとしての価値を高めることができます。

敬老の日に伝えたい気持ちは一人ひとり違います。テンプレートを土台にしつつ、ちょっとした手間を惜しまないことで、“自分からの贈り物”としての魅力がしっかりと伝わります。

初心者向けおすすめアプリと、制作を成功させるステップ設計

手作りカードを敬老の日に贈りたい初心者には、無料で使えて操作が簡単なアプリを活用する方法が有効です。複雑な製作や工作が不安な方でも、アプリを使えば失敗しにくく、気持ちが伝わるカードを短時間で仕上げられます。

おすすめは「Canva」「LINEカード」「つむぐポストカード」などのアプリです。テンプレートの種類が豊富で、花束や敬老らしいモチーフを写真や文字と組み合わせて手軽に表現できます。

ステップ設計としては、まずテンプレートを選び、次にカード全体の配色や構成を調整します。その後、メッセージの文字を入力し、写真やアイコンを貼りつけて完成させる流れがおすすめです。インクや紙にこだわる必要がないため、自宅のプリンターでも簡単に印刷できます。

工程を区切ることで集中力が持続しやすく、安心して製作を進めることができるので、時間に余裕がない場合や、工作が苦手な方にとって、アプリによるカード作りは実用的な選択肢です。

贈る瞬間を演出する|カードに感情をのせる仕上げと渡し方

カードの演出とは、簡単に言うと「手作りカードに込めた気持ちが、贈る瞬間に確かに届くように整える方法」です。見た目の完成度だけでなく、渡し方や仕上げの工夫によって、感謝や敬老の思いがより深く伝わります。

では、カードに感情をのせる仕上げや渡し方にはどのような手法があるのでしょうか?

贈る相手に合わせた演出を意識することで、手作りカードの価値はさらに高まります。たとえば、写真や花束モチーフを添えた装飾、「文字(メッセージ)」の読み上げやメッセージボード化、またラッピングやプレゼントとの組み合わせによって、製作したカードが感動的な瞬間を生む仕掛けになります。

思い出として残る「仕上げ」の工夫

カードを贈る瞬間は、感謝や敬意の気持ちを届ける最も重要な場面です。その仕上げの工夫次第で、手作りカードは記憶に残る特別な贈り物へと変わります。

まずおすすめなのが、写真を添えてカードに貼る演出です。家族や孫との写真を使えば、視覚的に思い出が蘇り、受け取る側の感情に深く響きます。写真はスマートフォンや無料アプリで加工したものでも十分に活用できます。

次に、ラッピングや飾り方も大切です。カードを花束と一緒に渡したり、プレゼントに添えて渡すことで、視覚的にも豪華な印象になります。クラフト紙や布で包む簡単な工作で、贈り物全体に統一感を持たせることができます。

さらに、メッセージを読み上げて渡すのも効果的です。文字だけでは伝わりにくい気持ちも、声を添えることで真心が伝わります。子どもと一緒に作った場合は、子どもが手書きの部分を説明すると、思い出として強く残ります。

贈る瞬間まで丁寧に設計することで、敬老の日のカードはただの製作物ではなく、受け取った人の心に残る感動体験となります。仕上げこそが、手作りカードの価値を完成させる最後の一手です。

プレゼントに添える場合のカードの役割

手作りカードは、プレゼントの一部として添えることで、感謝や敬意をより深く伝える役割を果たします。特に敬老の日では、ギフトそのもの以上に「言葉と気持ち」を受け取ってもらう手段として、カードが機能します。

たとえば、花束やお菓子などのプレゼントに添えるカードでは、手作り感が伝わる工作や写真入りの構成が効果的です。包装の中に収めるだけでなく、カードを立てかけたり、ラッピングに組み込むことで存在感が高まります。インクや紙質を工夫すれば、カードそのものがプレゼントの質を引き立てるアイテムになります。

また、メッセージを工夫することも重要です。「ありがとう」「長生きしてね」などの文字を手書きすることで、商品にはない温度感が伝わります。テンプレートを使って簡単に製作する場合でも、読み手に向けて書いた文面が添えられていれば、補助的な役割を超えて、ギフト全体の印象を大きく左右します。

カードは単なる添え物ではなく、「気持ちを形にする補完アイテム」として、プレゼントの価値を引き立てる設計が求められます。

手作りカードのよくある疑問

- デイサービスで使える手作りカードのアイデアはありますか?

- 複数人で取り組める簡単な制作方法が適しています。たとえば、折り紙を使って花束を作り、台紙に貼るだけのカードや、利用者の写真を貼ってメッセージを添える構成がおすすめです。感染対策や作業負荷を考慮し、少ない道具で完成する工作や、テンプレートを印刷して一部だけ色塗りする方法も実用的です。職員が手伝える範囲で調整しながら、参加型の形にすると喜ばれます。

- 大人が贈る敬老の日の手作りプレゼントにはどんなカードが向いていますか?

- 大人の場合は、見た目の完成度や文章の丁寧さが重視される傾向があります。写真や手書きのメッセージを活かしたカードが最適です。メッセージは日頃の感謝や長寿を願う文章を意識し、カードの紙質やインク、レイアウトも落ち着いた印象になるよう設計するとよいでしょう。手作りお菓子や雑貨に添える形で渡すことで、より丁寧な印象を与えられます。

- 100円ショップの材料で手作りカードは作れますか?

- 100均の材料だけでも十分にカードは製作可能です。厚紙、色紙、スタンプ、マスキングテープ、クラフトパンチなどが揃っており、必要な道具を安価に入手できます。工作用の飾りパーツや封筒も充実しているため、初心者でも手軽に制作できる環境が整っています。低予算でも、工夫次第で温かみのあるカードに仕上げられます。

まとめ

敬老の日に手作りカードを贈りたいと考える方に向けて、気持ちがしっかり伝わるカード制作の考え方や工夫をまとめました。単に「簡単に作る」ことではなく、贈る相手との関係性や目的に応じた設計が重要です。また、初心者でも安心して取り組める方法や、贈る瞬間を印象的に演出する工夫も紹介しています。

ポイント

・手作りカードは気持ちと時間を形にする、敬老の日に適した伝達手段

・相手や目的に応じて、メッセージ・構成・装飾を設計することが大切

・テンプレートや無料アプリを活用すれば、不器用でも制作が可能

・写真や花束モチーフ、手書きの文字などを加えると気持ちが伝わりやすい

・ラッピングや渡し方の演出で、カードの印象がより深く残る

手作りの温かみと気持ちのこもったメッセージは、市販品では得られない特別な価値を持ちます。敬老の日をより心に残る時間にするための参考として、ぜひご活用ください。

【敬老の日】心を込めて手作り!喜ばれるプレゼントアイデア集

敬老の日に「おじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえるプレゼントを贈りたいけれど、何にしよう…」と悩んでいませんか? 特に、真心が伝わる手作りのギフトを考えてい・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩