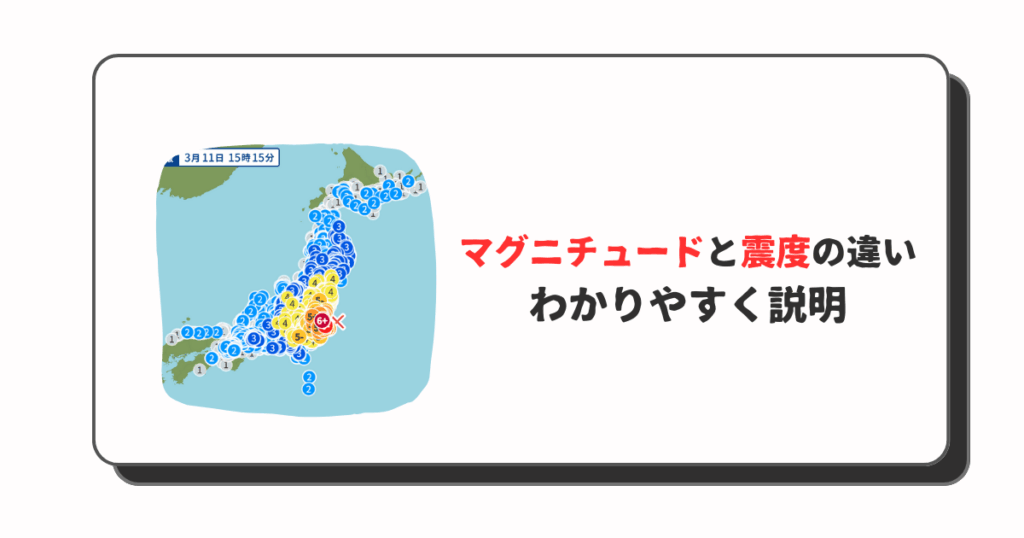

地震が発生すると、テレビやスマホの画面に「マグニチュード〇〇、最大震度〇〇」という速報が表示されます。このとき、「マグニチュードと震度の違いって何?」「数字が大きいほど何が違うの?」と疑問に感じたことはありませんか?

この2つの言葉は同じものだと思われがちですが、実は全く異なる意味を持つ地震の情報です。

この記事では、地震の規模を示すマグニチュードと、揺れの大きさを表す震度の違いについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。複雑な専門用語は避け、気象庁が発表する情報の読み解き方まで丁寧に紐解いていきます。

マグニチュードと震度、その根本的な違い

マグニチュードと震度、この2つの違いを簡単に言うと、マグニチュードは地震そのものの規模を、震度は特定の場所での揺れの大きさを表す、全く異なる計測値です。

日本では気象庁がこれらの情報を観測・発表していますが、なぜ情報が複数あるのか、そして両者がどう違うのかを理解することは、適切な防災行動に直結します。

では、マグニチュードと震度は具体的に何が違うのでしょうか?

まず「マグニチュード」と「震度」について順に解説してゆきます。

マグニチュードとは?地震の規模を示す尺度

マグニチュードとは、地震が発生した際に放出されるエネルギーの大きさを表す情報で、地震そのものの規模を示す尺度です。マグニチュードは震源で計測され、地震が持つエネルギーの総量を表すため、日本国内だけでなく世界中で共通して使われています。

このマグニチュードは、一つの地震につき一つの値しかありません。例えば、マグニチュード8.0の地震が起きた場合、日本のどこで観測しても、その地震のマグニチュードは8.0であり、変わることはありません。

なぜなら、マグニチュードは地震が持っている潜在的なエネルギーの大きさであり、揺れの大きさを表す震度のように、観測する地盤や場所によって変化するものではないからです。

震度とは?揺れの大きさを表す身近な指標

震度とは、地震の際に日本各地で観測される、揺れの大きさを示す情報です。これは震源から発生した地震波が地表に到達したときの揺れを計測したもので、私たちの体で感じられる最も密接な情報と言えます。

震度の値は、マグニチュードのように一つの地震に対して一つではありません。震源からの距離や地盤の固さによって揺れ方が異なるため、日本国内の各地で観測された震度はすべて異なります。例えば、同じ地震でも震源に近い場所では震度が大きく、遠い場所では震度が小さくなるのは、この違いによるものです。

気象庁が発表する震度は震度0から震度7までの10段階に分けられており、震度階級によって人が感じる揺れや建物への被害が具体的に定められています。

混同しやすい理由と両者の関係性

では、なぜ地震の情報として発表される「マグニチュード」と「震度」が日本で混同されやすいのでしょうか。

マグニチュードと震度が混同される主な理由は、地震が発生すると、ほとんどの情報番組やニュースで両方がセットで報道されることにあります。さらに、地震の規模(マグニチュード)が大きければ、揺れも大きくなる(震度が上がる)という感覚的な理解も、両者の区別を曖昧にする要因の一つです。

では、実際に地震の揺れの大きさ(震度)は、地震の規模(マグニチュード)だけで決まるのでしょうか?

答えは「いいえ」です。震度の計測値には、震源からの距離や地盤の状況が大きく影響します。これらの要素が震度を観測するうえで非常に重要になります。

なぜ混同されるのか?

地震が発生した際、私たちが最初に目にする情報は、日本の気象庁が発表する「マグニチュード」と「最大震度」がセットになった速報です。この二つの情報は、常に一組で報道されることが多いため、「地震の規模と揺れの大きさを表す似たような言葉」だと混同されやすいのです。

しかし、先にも述べたように両者は根本的に異なる概念です。マグニチュードは震源で計測される地震のエネルギーの大きさであり、一つの地震に対して一つの値しかありません。一方、震度は各地点の地盤や震源からの距離によって揺れの大きさが変わり、観測地点ごとに異なる値となります。

震度を左右する二つの要素

震度はマグニチュードと違い、観測する場所によって揺れの大きさが異なります。その震度を左右する主な要因は、震源からの距離と地盤の状況の二つです。

まず、震源からの距離が震度に大きく影響します。地震波は震源から同心円状に広がっていくため、震源から離れるほど揺れは弱くなります。そのため、規模の大きな地震であっても、震源が遠い場所では震度が小さくなることがあります。

次に、地盤の固さも重要な要素です。同じ震源からの地震波でも、固い地盤(岩盤など)では揺れが小さく、やわらかい地盤(埋立地など)では揺れが増幅され、震度が大きくなる傾向があります。

したがって、地震の情報を防災に活かすためには、マグニチュードだけでなく、自分のいる場所の震度が計測された背景を理解することが非常に重要です。日本の気象庁もこの違いを考慮して情報を発表しています。

地震発生時の正しい情報の活用法

地震の情報を適切に活用するには、マグニチュードと震度の違いを理解した上で、その情報をどう解釈し、行動すべきかを判断することです。多くの情報が飛び交う中、どの情報を優先すべきか迷うこともあるかもしれません。

では、地震発生時に私たちが防災のために最も注目すべき情報は何でしょうか?

それは、地震の規模を示すマグニチュードではなく、揺れの大きさを示す「震度」です。震度は私たちのいる場所で観測された揺れであり、家具の転倒や建物の損壊といった直接的な被害と深く関連しているからです。

ここでは「防災で注目すべきは「震度」」と「正しい知識で身を守る」というテーマで、地震の揺れがもたらす影響をより深く理解するために、両者の関係性を詳しく解説してゆきます。

防災で注目すべきは「震度」

地震が発生した際、私たちの防災行動において最も重要となるのは「震度」の情報です。マグニチュードが地震全体の規模を示すのに対し、震度は私たちがいる場所で実際に感じる揺れの大きさを表しているからです。

気象庁が発表する震度の情報は、計測された揺れの強さに応じて、家具の転倒や建物の損壊など、具体的な被害の目安が定められています。したがって、自分のいる地域の震度を確認すれば、どの程度の揺れが発生しているのか、そしてどのような危険が迫っているのかを即座に判断することができます。

例えば、緊急地震速報では「最大震度5強」といった情報が発表されますが、これは日本国内のどこかでその大きさの揺れが発生する可能性があることを示しています。この情報に基づいて、まずは自身のいる場所の震度を把握し、冷静な防災行動につなげることが極めて重要です。

正しい知識で身を守る

地震の情報を正しく理解することは、私たちの防災意識を高め、いざという時の冷静な判断につながります。日本では気象庁が発表するマグニチュードと震度の情報が地震発生時に欠かせない情報ですが、両者の違いを明確に理解しておくことが重要です。

なぜなら、マグニチュードは地震の規模全体を、震度は私たちがいる場所の揺れの大きさを計測したものであり、防災行動の判断基準となるのは後者だからです。例えば、震源から遠く離れた場所でマグニチュードの大きな地震が発生しても、観測された震度が小さければ、慌てる必要はないと冷静に判断できます。

したがって、地震速報やニュースを見る際には、まず自分のいる地域の震度に注目することが、命を守る行動へとつながります。

マグニチュードと震度によくある疑問

- マグニチュードと震度は比例するのですか?

- いいえ、必ずしも比例するわけではありません。一般的に、マグニチュードが大きい地震ほど、広い範囲で大きな揺れ(震度)が観測される傾向にはあります。しかし、震度は震源からの距離や、私たちが立っている場所の地盤の固さなど、複数の要因によって変わります。例えば、マグニチュードが小さくても震源が真下にあれば震度は大きくなりますし、逆にマグニチュードが大きくても震源が非常に遠かったり、深かったりすれば、揺れは小さくなります。そのため、マグニチュードと震度は単純な比例関係にはありません。

- マグニチュード7の地震は震度いくつに相当しますか?

- マグニチュード7の地震だからといって、必ずしも特定の震度に相当するわけではありません。震源が浅くて直下で起きた場合は震度6強や7になる可能性があり、震源が非常に深い場合は震度4程度に留まることもあります。ニュースでマグニチュードと震度がセットで報じられるため混同しがちですが、これらは別々の情報を表しています。

- マグニチュードの最大値は決まっていますか?

- マグニチュードの理論上の最大値は存在しませんが、地球の構造上、マグニチュード10を超える地震は発生しないと考えられています。これまでに観測された最大の地震は、1960年にチリで発生したマグニチュード9.5の地震です。マグニチュードは数値が1.0増えるとエネルギーが約32倍になるため、マグニチュード10の地震はマグニチュード9の約32倍、マグニチュード8の約1000倍ものエネルギーを持つことになります。地球上でこれほどのエネルギーが一度に放出されることはないと考えられています。

まとめ

これまでの内容をまとめます。

この記事では、地震が発生した際に発表される「マグニチュード」と「震度」の違いを明確にし、それぞれの情報が持つ意味と、防災に役立てるための知識について解説しました。

マグニチュードは地震の規模を示す情報

- 地震そのものの大きさやエネルギー量を計測します。

- 一つの地震に対して一つの値しかありません。

震度は揺れの大きさを表す情報

- 日本各地で観測された、地面の揺れの強さを示します。

- 地盤の状況や震源からの距離によって値が異なります。

この二つの違いを理解することで、地震速報や気象庁の情報をより正確に読み解くことができるようになります。防災の観点から最も重要なのは、自分がいる場所の震度を把握することです。正しい知識を身につけ、いざという時に冷静な判断ができるように備えましょう。