「天気と天候の違い」を明確に説明できますか? 似ているようで異なるこれらの言葉、日常でどのように使い分けるべきか迷った経験はありませんか。

この記事は、天気、天候、そして関連する気候、気象といった言葉の違いを分かりやすくそれぞれの意味と正しい使い方を徹底的に調査しました。

「今日の天気は晴れ」と「今年の天候は不順」のように、なぜ期間によって言葉が変わるのか、豊富な例文とともに詳しく説明します。

「天気」と「天候」それぞれの意味と違い

天気とは、簡単に言うと「その時、その場所の空の様子」のことです。

一方、天候とは「ある期間の空の様子」を指す言葉です。

では、なぜ似た意味を持つこれらの言葉は使い分けられているのでしょうか?

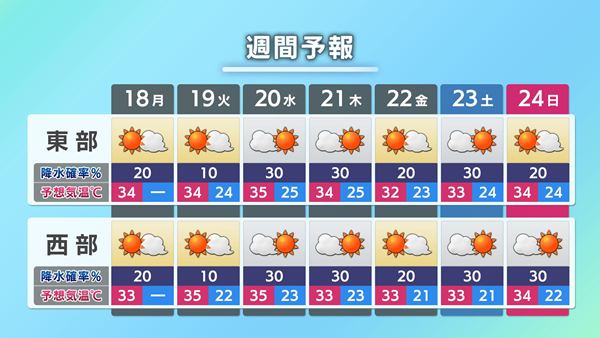

「今日の天気は晴れ」というように、私たちはメディアなどの天気予報を見ていると思います。これは、ごく短い期間の空の状態を表す情報です。

一方、「今年の夏は天候不順だ」というように、農業や大規模なイベントなど、より長いスパンで物事を考える際には天候という言葉を使います。

天気と天候、そして関連する気候や気象といった言葉の根本的な違いを理解するために、それぞれの定義と特徴について、豊富な例文とともに順に解説してゆきます。

「天気」の定義と特徴

天気とは、特定の場所における短期間の空の状態を指す言葉です。具体的には、数時間から数日程度の状態を表します。

その意味は、晴れ、曇り、雨、雪といった、空模様そのものや、風の向きや強さ、気温、湿度など、大気の状態を総合的に表すものです。

天気予報という言葉があるように、私たちの日常生活に最も身近で、日々の服装や外出の予定を立てる上で欠かせない情報です。

備考として、天気という言葉は、しばしば「晴れ」の意味で使われることがあります。

「今日は良い天気ですね」という例文は、晴れている状態を指すことが一般的です。

「天気」は、比較的狭い範囲の期間と場所における気象の状態を表現する言葉であると覚えておきましょう。

「天候」の定義と特徴

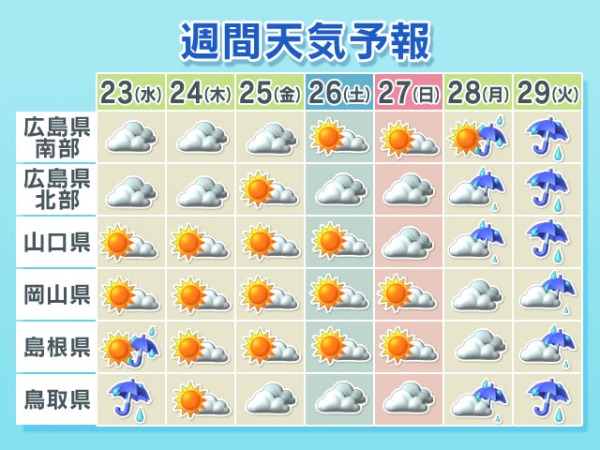

天候とは、天気よりも長い期間における大気の状態を指す言葉です。具体的には、数日から数週間、時には数ヶ月にわたる期間の傾向や変化を表します。

その意味は、単なる晴れや曇りといったその日の空模様だけではなく、気温や湿度、風、降水量といった複数の気象要素を総合的に捉えた情報を伝える際に使われます。

天候は天気に比べて、よりフォーマルな使い方をされます。ニュースやビジネスの場面など、長期的な計画や分析が必要な場面で用いられることが多いです。そのため、農業や建設業のように、天候の変化が事業に大きな影響を与える分野では、特に重要視される言葉です。

備考として、天候は天気予報でも使われますが、「週間天気予報」がより一般的であるように、日常会話では天気が優先して使われる傾向にあります。この違いを理解することで、日本語の奥深さを知ることができます。

「天気」と「天候」の根本的な違いのまとめ

天気と天候は、どちらも大気の状態を表す言葉ですが、その根本的な違いは「期間の長さ」にあります。

天気は「瞬時」から「数日」という短い期間の空の情報を伝える際に使われます。一方、天候は「数日から数ヶ月」という、より長い期間にわたる状態の傾向を表す言葉です。

この違いを理解すると、言葉の正しい使い方が分かります。例えば、今晴れているか、明日雨が降るか、といった日常的な情報には「天気」を使い、「今週は不安定な天気が続く」といった数日間の様子を指す場合は「天候」がより適切です。

また、天候は天気に比べて、よりフォーマルな使い方をされる傾向にあります。ニュースやビジネスの場で使われる「天候不順」という言葉は、まさにその良い例文です。

備考として、気象庁の予報でも、今日・明日の予報は「天気予報」、それ以降の予報は「週間天気予報」と、天候ではなく「天気」という言葉が使われています。これは、天気という言葉が日本語として人々に広く定着しているためです。

「天気」と「天候」を使い分けるポイント

天気と天候、どちらも空の状態を指す言葉ですが、具体的にどのような場面で使い分けるべきなのでしょうか?

ここでは、それぞれの言葉が使われる代表的な例文と会話例を紹介し、日常生活で迷うことなく、これらの言葉を使いこなせるようになるための実践的な情報を提供します。

使い分けの基本ルール

天気と天候の最もシンプルで分かりやすい使い方のルールは、期間の長さを基準にすることです。

「天気」は、今日や明日といった数時間から数日程度の短い期間について話す時に使います。一方、「天候」は、数週間や数カ月といった、より長い期間の傾向について話す時に使用します。

このルールを把握しておけば、日本語での言葉の選択に迷うことはありません。例えば、天気予報を見て「今日の天気は晴れだ」と言うのは、その日の空の状態を指しているため適切です。しかし、数カ月後のイベントの計画を立てる際に「その頃は天気が安定しているだろう」と言うよりも、「その頃は天候が安定しているだろう」と言う方が、より専門的な使い方と言えます。

このように、言葉の意味だけでなく、表現したい期間を意識するだけで、天気と天候の違いを明確にし、正確な情報を伝えることができます。

「天気」と「天候」の例文と会話例

天気と天候の違いは、実際の使い方を例文で確認するとより明確に理解できます。それぞれの言葉が持つ意味と、使われる期間の長さを意識しながら見ていきましょう。

天気の例文は、その日の空の状態を表す日常的な言葉として使用されます。

「今日の天気予報は晴れだそうです。」

「急に天気が悪くなったから、折り畳み傘を付き合ってよかったね。」

天候の例文は、特定の期間にわたる空の状態の傾向を示す、ややフォーマルな言葉として使用されます。

「今年の作物は天候不順で収穫量が少ない。」

「天候の急変で飛行機が欠航した。」

「気候」「気象」との違い

気候とは、簡単に言うと「ある地域の長年の天気の平均的な状態」のこと。一方、気象とは「大気中で起こる物理現象そのもの」を指します。

では、これらの言葉は、私たちがこれまで見てきた天気や天候とどのように違うのでしょうか。

例えば、今日の天気や今週の天候がどうであれ、「日本の夏は高温多湿だ」という表現は「気候」を指しています。これは、特定の期間ではなく、長年にわたる状態を表現する言葉です。

また、「気象庁」という言葉があるように、気象はより専門的で科学的な情報を扱う際に使われます。

これらの言葉の意味を正しく理解することは、天気や天候に関する情報をさらに深く読み解く上で重要です。ここでは、気候と気象がそれぞれどのような意味を持つのか、天気や天候との違いを明確にしながら順に解説してゆきます。

「気候」の定義と「天気」「天候」との違い

気候とは、ある特定の地域における長期間にわたる気象の平均的な状態を指す言葉です。その意味は、天気や天候のように日や週単位の変動ではなく、年単位やそれ以上の長期的な傾向を表します。

例えば、「沖縄の気候は温暖で、降水量が多い」という例文のように、ある地域の気温や降水、風といった気象の長期的な特徴を解説する際に使われます。

この言葉の使い方は、その日その日の天気予報とは違い、衣食住など、その地域に暮らす人々の生活様式や産業に深く付き合っています。

備考として、天気は「今日晴れか曇りか」、天候は「今週は天候が不安定だ」のように、短い期間の状態を表現しますが、気候は「この国の気候は乾燥している」のように、恒常的な情報として使われる点が大きな違いです。日本語では、この3つの言葉を期間のスケールで使い分けることが重要です。

「気象」の定義と「天気」「天候」との違い

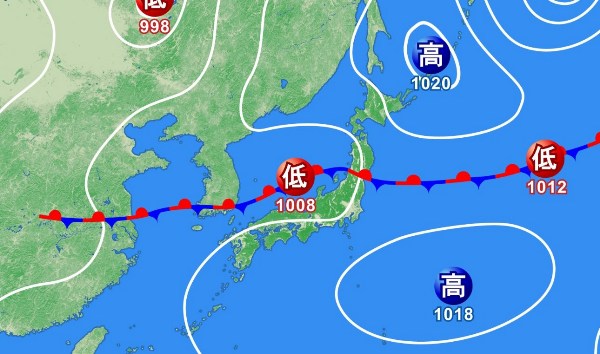

気象とは、大気中で起こる物理的な現象そのものを指す言葉です。その意味は、気温、降水、風、雲、天気、天候、雷など、大気に関するあらゆる現象を総称する広範なものです。

天気や天候が日常的な言葉であるのに対し、気象はより専門的で、学術的・科学的な文脈で使われることが多いです。

例えば、「気象庁」という言葉が示すように、大気の状態を観測し、予報や情報を提供する公的機関の名前にも使われています。これは、気象が単なる晴れや曇りといった空模様だけでなく、大気全体の現象を扱う広範な概念であることを示しています。

備考として、「気象情報」という言葉は、天気予報や災害情報など、幅広い内容を含む情報の総称として使われます。この使い方の違いを理解することで、日本語の奥深さを知ることができます。

「週間天気予報」は間違い?言葉の定着と慣用的な使い方

「天気」は短い期間の空の状態を指し、「天候」は長い期間の状態を指す、という違いをこれまで解説してきました。

では、なぜ一週間という比較的長い期間の予報を指す言葉として、「週間天候予報」ではなく、「週間天気予報」が一般的に使われているのでしょうか?

これは、「天気」という言葉が「天候」よりも古くから日常的に使われ、広く人々に定着しているからです。

このセクションでは、言葉が時代とともに変化し、文脈によって意味の範囲が広がる例として、「週間天気予報」を取り上げます。これにより、単なる言葉の使い方だけでなく、日本語の持つ柔軟性や奥深さを理解することができます。

この情報は、天気予報をさらに深く読み解く上で役立つでしょう。

慣用句としての「週間天気予報」

これまでの記事内容から、天気と天候の違いを考えると、「週間天気予報」という言葉は一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。数日間の期間を示す予報なので、「週間天候予報」の方がより適切ではないか、と考える人もいるでしょう。

しかし、これは日本語における言葉の定着と慣用的な使い方によるものです。

天気という言葉は、天候や気象に比べて、古くから私たちの生活に深く付き合ってきました。毎日テレビやラジオで予報される情報は「天気予報」と呼ばれ、日々の生活に欠かせない情報として人々に親しまれてきました。その結果、「天気予報」という言葉は、単に短い期間の空の状態を指すだけでなく、より広い期間の予報をも含む慣用句として定着したのです。

備考として、この使い方は誤りではありません。言葉は時代や人々の使い方によって意味やニュアンスが変化するものです。この例文からもわかるように、言語の状態は常に流動的であるという情報を理解しておくと、日本語への理解がさらに深まります。

天気と天候 よくある疑問

- 天気と天候は英語で何と言いますか?

- 「天気」は英語で “weather” と言います。一方、「天候」は天気よりも長い期間を指す言葉なので、これも同じく “weather” を使うのが一般的です。ただし、天候が安定している、不安定だといった特定の状態を表現する場合は、”climatic conditions”(気候的状態)や “atmospheric conditions”(大気状態)といった言葉が使われることもあります。

- 天気と天候、どちらの言葉を日常会話で使うべきですか?

- 日本語の日常会話では、「天気」を使うのが一般的です。これは、「天気」が日々の空の状態を指す最も身近な言葉だからです。「今日の天気予報」や「明日は晴れらしい」のように、ごく短い期間の情報を伝える際には「天気」が自然な使い方となります。一方、「天候」は、ビジネスやニュースなど、よりフォーマルな場面で使われることが多いです。

- 天候が悪いと、気温にも影響しますか?

- 天候が悪いと気温にも影響が出ることがあります。「天候」という言葉は、単に空模様だけでなく、気温、風、湿度といった複数の気象要素を総合的に表す言葉です。例えば、「悪天候」が続くと、雨や曇りで気温が上がらなかったり、台風などの影響で急激な気温の変化が起こったりします。

まとめ

この記事では、天気や天候といった似ている言葉の違いについて解説してきました。

最後に、それぞれのポイントを簡単におさらいします。

- 天気とは、数時間から数日の短い期間の空の状態を指す言葉

- 天候とは、数日から数ヶ月といった長い期間にわたる天気の傾向を指す言葉

- 気候とは、ある地域の長期的な天気の平均的な状態を指す言葉

- 気象とは、天気や天候、気候を含む、大気中で起こるあらゆる物理現象の総称

これらの言葉は、それぞれ異なる意味と使い方があります。天気と天候の違いを理解すると、より正確な日本語表現を身につけることができます。