革製品を選ぶ際、「革と皮の違いがよく分からない」「レザーの種類や特徴を知りたい」と感じたことはありませんか?

財布やバッグなどの商品を選ぶ上で、素材の意味や加工方法を理解しておくことは非常に重要です。

この記事では、皮と革の基本的な違いから、鞣し(なめし)による加工工程、動物ごとの皮革の種類、用途別の選び方までを詳しく調べました。

本革や合成皮革の見分け方、部位による特徴など、購入前に知っておきたい情報を体系的に整理しています。

皮と革の違いとは?基本定義と使い分け

皮革製品を選ぶ際、素材の意味や表記の違いを理解しておくことは、財布やバッグなどの商品選びの精度を高める上で重要です。

まず、『皮』とは、動物の体から剥がされた未加工の状態の素材を指します。

一方、革とは、皮に鞣し(なめし)という加工を施し、腐敗しにくく、柔軟性や耐久性を持たせた皮革素材のことです。

同じ読みではありますが「皮と革の違い」はどのように定義され、どんな場面で使い分けられているのでしょうか?

ここでは、皮と革の基本的な定義から、鞣し加工による違い、そしてレザー製品を選ぶ際に役立つ情報について順に解説してゆきます。

皮とは?未加工状態の素材定義

皮とは、動物の体から剥がされた直後の未加工状態の素材を指します。

皮革製品に使われる前段階のものであり、まだ鞣し(なめし)などの加工が施されていないため、柔軟性や耐久性はなく、腐敗しやすい性質を持っています。

この段階の皮は、時間が経過すると乾燥や硬化が進み、場合によってはひび割れや変色が起こることもあります。

そのため、皮をそのまま財布やバッグなどの商品に使用することはできません。

皮の表記や意味は、辞典的には「動物の外皮」とされますが、皮革業界では「加工前の素材」として明確に区別されています。

皮の種類は動物によって異なり、牛、豚、馬など、それぞれの皮が持つ厚みや繊維構造が、後の加工方法や用途に影響します。

革とは?鞣し加工によって生まれる皮革素材

革とは、動物の皮に鞣し(なめし)という加工を施すことで、腐敗しにくく、柔軟性と耐久性を備えた皮革素材に変化したものです。

皮のままでは時間とともに硬化や腐敗が進むため、製品として使用するには、この鞣しという加工が不可欠です。

鞣し加工には主に「植物タンニン鞣し」「クロム鞣し」「コンビネーション鞣し」などの種類があります。

タンニン鞣しは自然由来の成分を使い、経年変化を楽しめる革に仕上がるのが特徴です。

一方、クロム鞣しは発色性や耐水性に優れ、衣料品やバッグなど幅広い商品に使われています。

両者の特性を併せ持つコンビネーション鞣しもあり、用途に応じた選択が可能です。

鞣しによって革の繊維構造が安定し、財布やケースなどの製品に適した素材となります。

皮と革の使い分け 日常表現と業界用語の違い

「皮」と「革」は、一般的には、どちらも動物の表皮を指す言葉として混同されがちですが、皮革業界では明確に区別されています。

日常会話では「皮の財布」「皮のバッグ」といった表現が使われることがありますが、これらの製品は実際には鞣し(なめし)加工された「革」で作られています。

一方「革」は、鞣しによって耐久性や柔軟性を持たせた皮革素材で、商品として使用される状態です。

業界では、「皮」は原材料、「革」は加工済み素材として扱われます。

また、「皮革(ひかく)」という言葉は、皮と革の総称として使われ、皮革製品や皮革産業などの表記に見られます。

辞典的にも「皮」は未加工、「革」は加工済みという意味で定義されており、表記の違いは製品の品質や用途を判断するうえで基本的な情報となります。

革の加工工程と技術 鞣しの種類と流れ

皮革製品としての革は、動物の皮に鞣しという加工を施すことで、腐敗しにくく、柔軟性や耐久性を持つ素材へと変化します。

鞣しとは、簡単に言うと皮を革に変えるための化学的・物理的処理のことです。

この工程によって、財布やバッグなどの商品に適したレザー素材が生まれます。

では、革の加工工程と鞣しの種類にはどのような違いがあり、どんな方法で行われるのでしょうか?

このセクションでは、皮革の基本加工である鞣しの意味と目的、代表的な種類、そして皮から革になるまでの工程の流れについて順に解説してゆきます。

鞣しとは?皮を革に変える加工の目的と役割

鞣し(なめし)とは、動物の皮を腐敗しにくくし、柔軟性や耐久性を持たせるための加工技術です。

皮はそのままでは時間とともに硬化や腐敗が進み、財布やバッグなどの商品には適さないので、皮の繊維構造を安定させ、皮革として恒久的に使用できる状態に変える必要があります。

鞣しの目的は、皮の中にあるタンパク質を固定し、素材としての強度やしなやかさを与えることです。

この工程によって、皮はレザーとしての機能性を持ち、商品としての価値を持つ素材へと変化します。

また、鞣しの方法によって革の性質は大きく変わります。

代表的な鞣しの種類には、植物由来のタンニン鞣し、化学薬品を使ったクロム鞣し、両者を組み合わせたコンビネーション鞣しがあります。

それぞれの方法は、革の風合いや耐久性、加工のしやすさに影響を与え、用途に応じた選び方が求められます。

鞣しの種類 タンニン・クロム・コンビネーション

鞣し(なめし)には複数の種類があり、それぞれ革の性質や用途に大きく影響します。

植物タンニン鞣しは、ミモザなどの樹木から抽出したタンニン(渋成分)を使って皮を加工する伝統的な方法です。

ナチュラルな風合いと経年変化(エイジング)を楽しめるのが特徴で、革の断面(コバ)の仕上がりも美しく、財布やベルトなどに適しています。

ただし、水に弱く、キズが目立ちやすいというデメリットもあります。

クロム鞣しは、塩基性硫酸クロムという化学薬品を使った近代的な方法で、現在流通しているレザーの多くがこの製法です。

軽くて柔らかく、発色が鮮やかで水や熱にも強いため、バッグや衣類などの日常使いの商品に向いています。

一方で、経年変化はほとんどなく、環境負荷が懸念される場合もあります。

コンビネーション鞣しは、タンニン鞣しとクロム鞣しの長所を融合した加工方法です。

クロムで柔軟性と耐久性を確保した後、タンニンで風合いやエイジング性を加えることで、扱いやすさと高級感を両立した皮革に仕上がります。

財布やキーケースなど、日常使いと質感の両方を求める商品に適しています。

鞣しの種類を理解することは、レザー製品を選ぶうえで基本となる情報です。

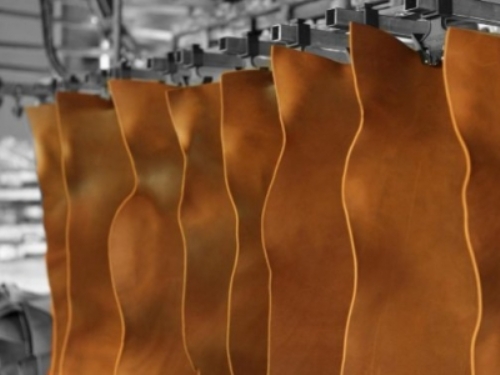

加工の流れ 皮から革になるまでの工程概要

皮から革へと加工される工程は、皮革製品の品質を左右する重要なプロセスです。

まず、動物から剥がされた皮は「原皮(げんぴ)」と呼ばれ、腐敗を防ぐために塩漬けや乾燥処理が施された状態で保管されます。

加工の初期段階では、水漬けによって汚れや血液を洗い流し、皮に潤いを戻します。

続いて、石灰漬けによって毛や脂肪を除去し、裏打ちで裏面の肉片を取り除きます。

その後、脱灰や酵解(こうかい)によって不要な成分を分解し、皮の繊維を整えます。

次に行われるのが鞣し(なめし)で、タンニンやクロムなどの鞣し剤を皮に浸透させ、耐久性や柔軟性を持たせて革へと変化させます。

鞣し後は、水絞りで余分な水分を除去し、シェービングで厚さを調整します。

さらに、再鞣しによって用途に応じた性質を加え、染色と加脂(かし)で色味と柔らかさを整え、最後に乾燥、塗装、艶出し、型押しなどの仕上げ工程を経て、製品に適した革が完成します。

この一連の加工工程は、財布やバッグなどの商品に使われるレザーの品質を決定づける要素です。

革の種類と特徴 動物別・用途別に見る素材の違い

皮革製品にはさまざまなレザー素材が使われており、用途に応じて適した素材を選ぶことが、長く使える商品を見つけるための基本です。

では、革の種類と特徴にはどのような違いがあり、どのような方法で選べばよいのでしょうか?

牛革、豚革、馬革などの代表的な皮革に加え、カーフ(子牛)やコードバン(馬の臀部)などの高級素材も存在します。

ここでは、動物ごとの皮革の種類と特徴、用途に応じた選び方の情報について順に解説してゆきます。

牛革・豚革・馬革 代表的な皮革素材の特徴

牛革・豚革・馬革は、皮革製品に広く使われる代表的な素材であり、それぞれに異なる特徴と適した用途があります。

牛革は厚みと耐久性に優れ、最も多く流通している皮革です。

表面が滑らかで均一な質感を持ち、エイジング(経年変化)によって風合いが増すため、長く使うほど味わいが深まります。

靴、ベルト、バッグ、ジャケットなど、強度が求められる商品に適しています。

豚革は軽量で柔軟性が高く、通気性にも優れています。

毛穴が密集しているため、独特の質感があり、染色や加工がしやすいのも特徴です。

財布や小物、衣類の裏地など、軽さと扱いやすさが求められる場面に向いています。

馬革はしなやかで上品な質感を持ち、繊維密度が高く、滑らかで光沢があり、型崩れしにくいため、長期間の使用にも耐えます。特にコードバン(臀部の革)は高級素材として知られています。

これらの皮革素材は、動物の種類によって厚みや通気性、加工のしやすさが異なります。

カーフ・コードバン・シープ 高級皮革の魅力と注意点

カーフ・コードバン・シープは、皮革の中でも高級素材として扱われる代表的な種類です。

それぞれに異なる魅力と注意点があり、財布やバッグなどの商品を選ぶ際には、特徴を理解しておくことが重要です。

カーフ(子牛革)は、繊維が細かく柔らかいため、足馴染みが良く、しなやかな質感が特徴です。

加工がしやすく、表面のきめ細かいシワが美しく、エイジング(経年変化)も楽しめます。

高級革靴や財布に多く使われており、初めてレザー製品を選ぶ方にも扱いやすい素材です。

コードバン(馬の臀部の革)は、繊維密度が非常に高く、滑らかな光沢と硬質な質感を持つ希少な皮革です。

「革のダイヤモンド」とも呼ばれ、耐久性と高級感に優れていますが、水や傷に弱く、メンテナンスには専用クリームやブラッシングが必要です。

ビジネスバッグや高級財布など、品格を求める商品に適しています。

シープ(羊革)は、非常に柔らかく軽量で、手触りが滑らかです。

通気性が高く、衣類や小物に向いていますが、耐久性はやや劣るため、丁寧な取り扱いが求められます。

特に薄く仕上げられたシープスキンは、iPhoneケースなどの精密な商品にも使われることがあります。

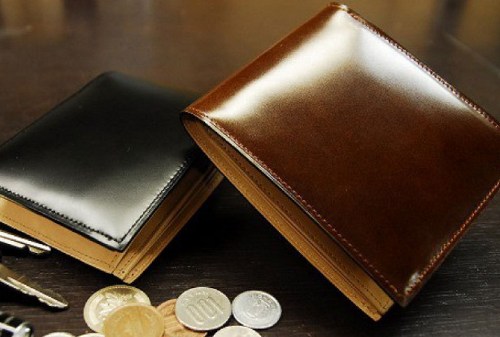

天然皮革と合成皮革 見分け方と選び方のコツ

天然皮革と合成皮革は、見た目が似ていても素材の性質や使い方に大きな違いがあります。

天然皮革(本革)は、動物の皮を鞣し(なめし)加工して作られた素材で、しっとりとした手触りと自然なシワや毛穴が特徴です。いわゆる『本革』と呼ばれるものですね。

使い込むほどに色味や艶が深まり、経年変化(エイジング)を楽しめる点が魅力です。

一方、合成皮革(合皮)は布地に合成樹脂をコーティングした人工素材で、表面が均一でツルツルしており、耐水性は高いものの、耐久性や風合いは劣ります。

見分け方のポイントとしては、革の断面を確認することが有効です。

本革は繊維質が層になっており、毛羽立ちが見られますが、合皮は断面が樹脂で覆われていて均一です。

また、手触りや匂いも判断材料になります。

本革はふっくらとした温かみがあり、動物由来の独特な匂いがします。

合皮は冷たく、ゴムのような感触で、人工的な匂いがすることが多いです。

選び方のコツとしては、使用目的と予算に応じて素材を選ぶことです。

長く使いたい財布やバッグには天然皮革が適しており、手入れをすれば10年以上使える場合もあります。

一方、軽さや水への強さを重視する場合は、合皮の方が扱いやすく、価格も手頃です。

製品の表記にも注目しましょう。

「本革」「天然皮革」「ヌメ革」などの表記がある場合は、天然素材である可能性が高く、信頼性のある情報として参考になります。ただし、大手通販サイトにおいても、合成皮革でありながら本革と表記して販売しているショップもあるので注意が必要です。価格やレビューも参考になさると良いかと思います。あまりにも本革にしては安いのは一旦疑ってかかる必要もあるかと思います。

革製品に使われる革の部位と呼び方の違い

皮革は、動物の体の部位によって性質が異なり、財布やバッグなどの商品に適した部位が選ばれて加工されています。

革の部位とは、簡単に言うと「ショルダー(肩部)」「ベンズ(背中)」「バット(臀部)」など、皮革の取り出し位置を指す分類です。

それぞれの部位には、厚み・伸縮性・耐久性などの違いがあり、用途に応じて使い分けられています。

では、革製品に使われる革の部位と呼び方の違いは、どのように理解すればよいのでしょうか?

表記や意味が曖昧な場合もあり、商品選びの際に迷う方も少なくありません。

このこでは、部位ごとの特徴や加工方法、製品との適合性について順に解説してゆきます。

ショルダー・ベンズ・バット 部位ごとの特徴と用途

ショルダー・ベンズ・バットは、革の部位の中でも特に製品の品質や用途に大きく関わる重要な要素です。

それぞれの部位には繊維の密度や伸縮性、加工のしやすさに違いがあり、財布やバッグなどの商品選びの判断材料になります。

ショルダー(肩部)は、動物がよく動かす部位であるため、シワが入りやすく、革の表情が豊かです。

繊維は比較的しっかりしており、柔軟性と強度のバランスが良いため、バッグや馬具などに使われます。

トラ(シワ模様)が出やすく、デザイン性を重視する場合に好まれることもあります。

ベンズ(背中~腰部)は、繊維密度が高く、厚みと強度に優れた部位です。

伸びにくく型崩れしにくいため、ベルトや靴底、ショルダーストラップなど、耐久性が求められる商品に適しています。

革の中でも最も安定した品質を持ち、価格も比較的高めです。

バット(臀部)は、ベンズに近い性質を持ち、厚みがあり、表面が滑らかでシワが少ないのが特徴です。

財布やバッグの本体など、見た目と強度の両方を求める製品に向いています。

加工しやすく、銀面(表皮)が美しいため、高級感のある仕上がりになります。

これらの部位は、mm単位での厚みや繊維の流れによっても性質が変わります。

用途に応じて最適な部位を選ぶ方法を知ることで、レザー製品の品質と満足度を高めることができます。

製品ごとの適材適所 財布・バッグ・靴に使われる部位

財布・バッグ・靴などの革製品は、使用される革の部位によって耐久性や仕上がりに大きな違いが生まれます。

財布には、繊維密度が高く伸びにくい部位が適しています。

特にベンズ(背中~腰部)は厚みが均一で型崩れしにくく、長期間使用しても形状が保たれやすいため、外装やカードポケットなどに向いています。

また、脚部(レッグ)は小さなパーツに適しており、コインケースや留め具などにも使われます。

バッグには、重さや荷物の負荷に耐える強度が求められます。

そのため、ショルダー(肩部)やバット(臀部)のように繊維がしっかりした部位が選ばれます。

特にバッグの底面や持ち手には、伸びにくくゆがみにくい背中の革が使われることが多く、型崩れを防ぎます。

内張りやポケットなどには、柔らかく加工しやすいベリー(腹部)が使われる場合もあります。

靴には、足の動きに合わせた柔軟性と耐久性が必要です。

甲革(アッパー)には、伸縮性がありながらも型崩れしにくいショルダーやバットが適しており、履きジワが入りにくくなります。

靴底や中敷には、通気性と耐摩耗性を兼ね備えた豚革や脚部の革が使われることもあります。

部位ごとの特徴を理解することで、レザー商品を選ぶ方法がより確かなものになります。

革と皮 よくある疑問

- 「皮革」の読み方は?「ひかわ」と読むのは間違い?

- 正しい読み方は「ひかく」です。「皮」は“かわ”や“ひ”と読み、「革」は“かわ”や“かく”と読みますが、熟語としての「皮革」は「ひかく」が正解です。「ひかわ」と読むのは誤りで、業界でも一般的に使われていません。

- 「レザー」は革のこと?それとも皮革のこと?

- 「レザー(leather)」は、英語で「革」や「皮革」を指す言葉です。日本語の「革」は加工済みの動物の皮を意味し、「皮革」はその総称。つまり、レザーは「皮革」の一部であり、天然皮革も合成皮革も含む広義の表現として使われます。

- 「皮革製品」と「革製品」はどう違うの?

- 「皮革製品」は、動物の皮を加工した素材(天然・合成問わず)で作られた製品全般を指します。一方、「革製品」は主に天然皮革を使った製品を指すことが多く、より高級・本物志向のニュアンスを含みます。

まとめ

革と皮の違いについては、日常では曖昧に使われがちですが、製品選びや素材理解においては正しく知っておくことが大切です。

この記事では、皮と革の定義から加工の流れ、素材の種類や用途、部位ごとの特徴までを丁寧に解説しました。

以下に、記事のポイントを整理します。

- 皮は動物から剥がされた未加工の状態、革は鞣し加工された素材

- 鞣しには複数の方法があり、革の性質や用途に影響する

- 牛革・豚革・馬革など、動物ごとに特徴と適した使い方がある

- カーフやコードバンなどの高級素材は、手入れや選び方に注意が必要

- 天然皮革と合成皮革は、質感や匂い、表記などで見分けられる

- 革の部位(ショルダー・ベンズ・バット)によって強度や価格が異なる

- 財布やバッグなどの製品には、用途に応じた部位選定がされている

革製品を選ぶ際は、素材の意味や加工方法、表記の違いを理解することが基本です。