便利さの裏に潜む見えないリスク

スマートフォンや電気自動車(EV)は、現代生活に欠かせない存在です。

しかし、これらの製品に搭載されている「リチウムイオン電池」が原因で、爆発や火災事故が発生するケースが後を絶ちません。

本記事では、実際に起きた事故の事例をもとに、リチウム電池の危険性とその背景を紐解き、私たちが学ぶべきポイントを整理します。

スマホ爆発事故の事例と背景

事例①:某大手スマホの爆発事故(2016年)

世界的に販売されたスマートフォンが、充電中に発火・爆発する事故が相次ぎ、数百万台規模のリコールに発展しました。

原因は、電池セルの設計不良と、過充電による「熱暴走」。

製品の薄型化・高性能化に伴い、バッテリーの安全設計が追いついていなかったことが明らかになりました。

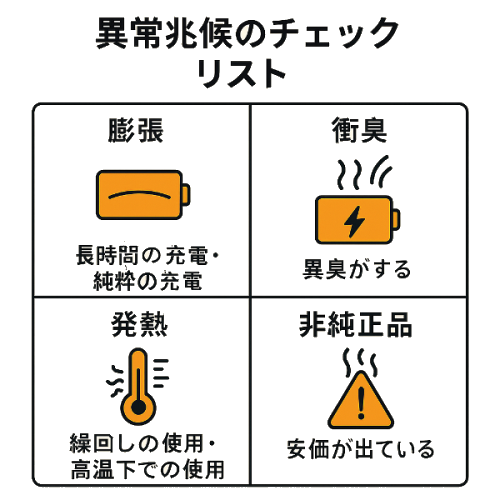

事例②:ポケット内で爆発したスマホ(2020年)

ユーザーが非純正のバッテリーを使用していたことで、内部短絡が発生。

急激な発熱により、ポケット内で爆発するという衝撃的な事故が報告されました。

これらのスマホやEVにおける爆発・火災事故の事例を振り返ると、製品の種類や状況が異なるにもかかわらず、いくつかの共通する要因が浮かび上がってきます。

以下に、事故の背景に共通して見られるリスク要素を整理します。

- 高密度化・急速充電による発熱リスク

- 非純正部品の使用による安全性低下

- 使用環境や充電習慣が事故に影響する可能性

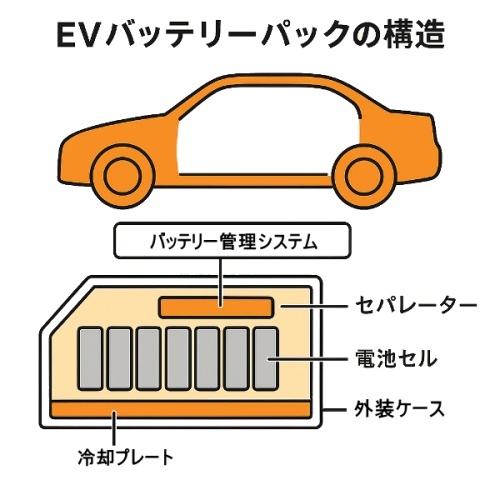

EV火災の事例と構造的リスク

事例①:高速道路上で炎上したEV(2021年)

走行中の衝突事故により、バッテリーパックが損傷。

セル間の短絡が連鎖的に発生し、車両全体が炎上する事態に。

EVのバッテリーは高出力・高密度であるため、事故時のエネルギー量が桁違いです。

事例②:充電中に爆発したEV(2023年)

急速充電中に冷却系統の不具合が重なり、制御不能な熱暴走が発生。

充電ステーションごと爆発するという深刻な事故に発展しました。

この事例は、充電インフラの安全性も含めた設計が求められることを示唆しています。

これらの2つの事例「高速道路上での炎上」や「充電中の爆発」などを一見するとまったく異なる状況に見えますが、事故を冷静に見つめ直すと、共通する“危険の構造”が見えてきます。

そのポイントは?

- バッテリーパックの大型化による熱管理の難しさ

- 衝突時の衝撃が電池内部に与える影響

- 急速充電による発熱と制御の限界

リチウム電池の危険性とは何か

リチウムイオン電池は、軽量・高エネルギー密度という利点を持つ一方で、以下のような危険性を内包しています。

- 熱暴走:一定温度を超えると自己加熱が止まらず、連鎖的に発火・爆発へ

- 内部短絡:製造不良や外部衝撃により、電極間でショートが発生

- ガス膨張と密閉構造:発熱時に発生するガスが逃げ場を失い、筐体が破裂する危険性

(補足)

安全機構(BMS)や保護回路が搭載されていても、設計・使用環境・経年劣化などにより、完全な安全は保証されません。

事故から学ぶべき教訓

爆発や火災といった事故は、単なる“過去の出来事”ではありません。

それらは、私たちが今後どう向き合うべきかを問いかける「教訓のかたまり」でもあります。

リチウム電池という技術がもたらす利便性とリスクを正しく理解し、安全性を高めるためには、ユーザー・メーカー・社会それぞれの立場での対応が不可欠です。

以下に、事故から導き出される具体的な行動指針を整理します。

【ユーザーができること】:日常の中で“安全意識”を育てる

事故の多くは、ユーザーの使い方や選択によって未然に防げた可能性があります。

製品の性能を最大限に活かすためにも、以下のように日常の中で安全意識を持つことが重要です。

【メーカーが果たすべき責任】:設計思想と対応力が問われる

製品の安全性は、設計段階から始まっています。

事故を未然に防ぐためには、技術的な冗長性だけでなく、ユーザーとの信頼関係を築く姿勢が求められます。ポイントを3つ挙げておきます

- 設計段階での安全冗長性の確保

- 製品テストの徹底と透明性あるリコール対応

- ユーザー教育と情報開示の強化

【社会全体で取り組むべき課題】:技術と制度の両輪で支える

リチウム電池の安全性は、個人や企業だけでなく、制度やインフラによっても左右されます。

持続可能な技術として定着させるためには、社会全体で以下のような取り組みが不可欠です。

- 安全規制の強化と国際標準化

- リチウム電池のリサイクル技術の推進

- 次世代電池(全固体電池など)への研究投資

まとめ:利便性と安全性のバランスをどう取るか

リチウム電池は、スマートフォンや電気自動車、モバイル機器など、現代の暮らしに欠かせない技術です。その高いエネルギー密度と充電性能は、私たちの利便性を大きく押し上げてくれました。しかし、その一方で、構造的・化学的な特性が引き起こす事故のリスクも、決して無視できるものではありません。

こうしたリスクとどう向き合うかは、単に技術者やメーカーだけの課題ではなく、ユーザー一人ひとりの使い方、社会全体の制度設計、そして未来の技術開発にまで関わる、複合的なテーマです。

事故の事例は、単なる“過去の失敗”ではなく、より安全な製品設計や使用方法へと進化するための貴重なヒントを与えてくれます。

利便性と安全性は、どちらかを犠牲にするものではなく、両立させるべき価値です。そのバランスをどう取るか。それこそが、リチウム電池という技術を成熟させ、安心して使える社会を築くための鍵となるのです。

リチウム電池の発火原因と安全対策|事例・規制・予防法を網羅解説

スマートフォンやモバイルバッテリー、電気自動車など、私たちの暮らしに欠かせないリチウム電池。便利で身近な存在ですが、「突然発火した」「充電中に爆発した」といった・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩