スマートフォン、モバイルバッテリー、電気自動車、家庭用蓄電池。これらの製品に共通して使われているのが「リチウム電池」です。軽量で高性能なこの電池は、現代の生活に欠かせない存在となっています。

しかし、便利さの裏には「発火」という重大なリスクが潜んでいることをご存じでしょうか?通勤中の電車の中でモバイルバッテリーが発火したとか、ニュースでスマホの爆発事故やEVの火災が報じられるたびに、「なぜそんなことが起きるのか?」と不安に感じる方も多いはずです。

この記事では、リチウム電池が発火する理由やその構造的な危険性、日常生活に潜むリスクについて、わかりやすく解説します。安全に使うための知識を身につける第一歩として、ぜひご一読ください。

リチウム電池が発火する理由とは

リチウム電池の発火は、単なる故障ではなく、構造的・化学的な特性に起因するリスクです。まずは、なぜこの電池が他の電池よりも発火しやすいのか、その根本的な理由を見ていきましょう。

高エネルギー密度による危険性

リチウム電池は、非常に高いエネルギー密度を持っています。これは、小型でありながら長時間の電力供給が可能という利点ですが、同時に「エネルギーが凝縮された危険物」とも言えます。

万が一、内部で異常が発生すると、そのエネルギーが一気に放出され、発熱・発火・爆発といった事態につながる可能性があります。特に、スマホやEVのように高出力が求められる製品では、安全設計が不十分だとリスクが高まります。

電解液の可燃性と構造的リスク

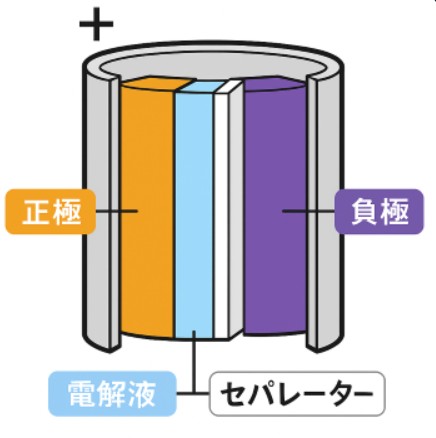

リチウム電池の内部には、可燃性の有機電解液が使われています。この液体は、温度が上昇するとガスを発生しやすく、密閉された電池内部で圧力が高まると、破裂や発火の原因になります。

さらに、電池内部には「セパレーター」と呼ばれる絶縁膜があり、正極と負極が直接接触しないように設計されています。しかし、衝撃や劣化によってこの膜が破れると、内部短絡(ショート)が発生し、急激な発熱を引き起こします。

つまり、リチウム電池はその構造上、わずかな異常が重大な事故につながる可能性を常に抱えているのです。

| 電解液の種類 | 主成分例 | 引火点(℃) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 炭酸エチレン系(EC) | エチレンカーボネート | 約160℃ | 高誘電率、粘度高め |

| 炭酸ジメチル系(DMC) | ジメチルカーボネート | 約18℃ | 揮発性高く、引火しやすい |

| 炭酸ジエチル系(DEC) | ジエチルカーボネート | 約25℃ | 揮発性あり、低温で引火可能 |

| フルオロ溶媒系 | フルオロエステル類 | 約200℃以上 | 難燃性、次世代電解液候補 |

| 固体電解質 | セラミック・ポリマー | 引火しない | 安全性高く、熱暴走リスク低 |

日常生活での使用例とリスク

リチウム電池は、私たちの生活のあらゆる場面に浸透しています。便利であるがゆえに、その危険性を意識する機会が少ないのも事実です。ここでは、代表的な使用例と、それぞれに潜む発火リスクについて見ていきましょう。

スマートフォンやモバイルバッテリー

スマートフォンは、ほぼすべての機種にリチウム電池が搭載されています。毎日充電し、持ち歩き、長時間使用するこの製品は、最も身近なリチウム電池製品と言えるでしょう。

発火リスクが高まる要因としては

- 非純正の充電器やケーブルの使用

- 長時間の充電や過充電

- 落下や圧迫による内部損傷

特に、モバイルバッテリーは安価な製品が多く、品質管理が不十分なものも存在します。過去には、ポケットの中で突然発火した事例も報告されており、「安いから」と選ぶことが思わぬリスクにつながることもあります。

電気自動車(EV)

EVは、環境に優しい乗り物として注目されていますが、大容量のリチウム電池を搭載しているため、発火時の被害も大きくなりがちです。

リスク要因としては

- 事故による衝撃でバッテリーが損傷

- 充電中の過熱や設備不良

- バッテリーの劣化による内部異常

EVの火災は、消火に時間がかかることや再発火の可能性があることから、消防やメーカーにとっても大きな課題となっています。安全設計は進化していますが、ユーザー側の意識も重要です。

家庭用蓄電池・太陽光設備

災害対策や電力の自家消費を目的に、家庭用蓄電池の導入が増えています。これらの設備にもリチウム電池が使われており、屋内設置の場合は発火時の被害が生活空間に直結します。

注意すべきポイントとしては・・

- 設置場所の通気性や温度管理

- 定期的なメンテナンスと点検

- 太陽光発電との連携時の電力制御の不具合

特に、長期間放置された設備や、施工不良によるトラブルが発火の原因になることもあります。導入時には、信頼できる業者と製品選びが不可欠です。

発火事故の背景にある原因

リチウム電池の発火事故は、単なる偶然ではなく、明確な原因が存在するケースがほとんどです。ここでは、代表的な3つの原因について、実際の事例や技術的背景を交えながら解説します。

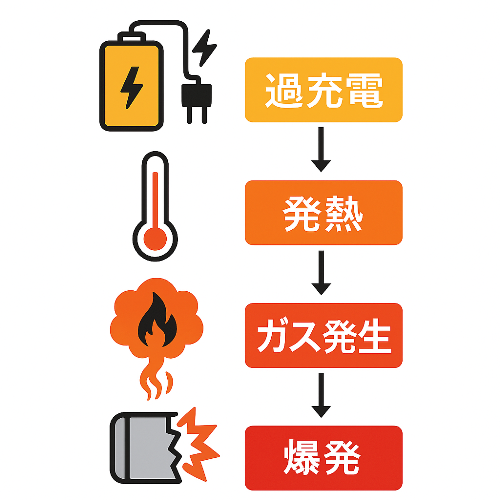

過充電による熱暴走

過充電とは、電池の容量を超えて電力を供給し続ける状態のことです。これにより、電池内部の温度が上昇し、電解液が気化してガスが発生。密閉された空間で圧力が高まり、膨張・破裂・発火につながる可能性があります。

特に危険なのが、粗悪な充電器や互換性のないケーブルの使用です。電圧や電流の制御が不安定になり、過充電を引き起こすリスクが高まります。

さらに、過充電が引き金となって起こるのが「熱暴走(サーマルランアウェイ)」です。これは、電池内部の温度が一定以上になると、化学反応が連鎖的に加速し、制御不能な発熱状態に陥る現象です。

熱暴走は、発火事故の直接的な原因となることが多く、一度始まると止めるのが非常に困難です。

外部からの衝撃や損傷

リチウム電池は、構造的に非常に繊細です。外部からの衝撃や圧力によって、内部のセパレーター(絶縁膜)が破損すると、正極と負極が直接接触し、内部短絡(ショート)が発生します。

この短絡によって急激な発熱が起こり、発火や爆発につながるケースがあります。実際に、スマートフォンをポケットに入れたまま座ったことで圧力がかかり、発火した事例も報告されています。

EVの場合は、交通事故による衝撃でバッテリーパックが損傷し、火災に至るケースが多く、衝突安全性とバッテリー保護設計が重要な課題となっています。

製造不良や設計ミス

発火事故の中には、ユーザーの使い方ではなく、製品そのものに問題があったケースも存在します。代表的なのが、Samsung Galaxy Note 7のリコール問題です。バッテリーの設計上の不具合により、充電中や持ち歩き中に発火する事故が相次ぎました。

製造工程での品質管理の不備や、設計段階での安全対策の不足が原因となることもあります。特に、安価な製品やノーブランド品では、安全規格に準拠していないものも多く、リスクが高まります。

こうした背景から、製品選びの段階で信頼性を見極めることが、事故を防ぐ第一歩となります。

安全に使うために知っておきたいこと

リチウム電池の発火リスクは、構造的な要因だけでなく、日常の使い方によって大きく左右されます。ここでは、一般ユーザーができる具体的な予防策と、異常を感じたときの対応方法について解説します。

正しい充電方法と環境

充電は、リチウム電池を使う上で最も身近な行為ですが、誤った方法や環境で行うと発火リスクが高まります。

以下のポイントを意識しましょう

- 純正の充電器・ケーブルを使用する→ 電圧や電流が安定し、過充電や異常発熱を防げます。

- 高温・多湿な場所での充電を避ける→ 直射日光の当たる窓際や、布団の中などは熱がこもりやすく危険です。

- 充電中は目の届く場所に置く→ 異常が起きた際にすぐ対応できるようにするためです。

- 長時間の充電を避ける→ 就寝中の充電は便利ですが、過充電のリスクがあるため注意が必要です。

これらの対策は、特別な知識がなくてもすぐに実践できるものばかりです。日常の習慣として定着させることが、事故予防の第一歩です。

異常を感じたときの対応

リチウム電池は、異常が起きる前に何らかの兆候を示すことが多いです。以下のような症状が見られた場合は、すぐに使用を中止しましょう

- 電池が膨らんでいる

- 異臭がする(焦げたような匂い)

- 異常な発熱がある

- 充電が異常に早く終わる/減る

対応方法としては

- すぐに電源を切る

- 充電を中止し、電池を冷却する(ただし水はNG)

- 製品のメーカーや販売店に連絡する

- 自治体の指示に従って安全に廃棄する

特に膨張した電池は、物理的に破裂する可能性があるため、絶対に穴を開けたり潰したりしないよう注意が必要です。

まとめ

リチウム電池は、スマートフォンやEV、家庭用蓄電池など、私たちの生活に欠かせない技術です。その一方で、構造的な繊細さと高エネルギー密度ゆえに、発火という重大なリスクを常に抱えていることも事実です。

この記事では、発火の原因や日常生活での使用例、事故の背景、安全対策について幅広く解説してきました。最後に、リチウム電池と向き合う上での意識の持ち方について整理しておきましょう。

リチウム電池と安全意識の重要性

リチウム電池の発火事故は、技術的な問題だけでなく、使い方や意識の差によって防げるケースが多くあります。たとえば、純正の充電器を使う、充電中の環境に気を配る、異常を感じたらすぐに対応する。これらはすべて、特別な知識がなくてもできることです。

また、製品選びの段階で「安さ」だけでなく「安全性」や「信頼性」を重視することも、事故を未然に防ぐ大切な判断です。

技術は進化し続けていますが、最終的に製品を使うのは私たち自身です。だからこそ、リチウム電池と安全に付き合うためには、正しい知識と日常的な意識が不可欠なのです。

リチウム電池の発火原因と安全対策|事例・規制・予防法を網羅解説

スマートフォンやモバイルバッテリー、電気自動車など、私たちの暮らしに欠かせないリチウム電池。便利で身近な存在ですが、「突然発火した」「充電中に爆発した」といった・・・

アメハチのネットビジネス最初の一歩